第十五章

点滅しない信号機、無人の交差点、乗り捨てられた車の列。それらが次々に朱海の視界を過ぎって行く。

「いつまで走るん!」

朱海は竜二の背中に抱きついていた。彼は答える代わりにバイクを右に左に蛇行させた。

「止めて!」と朱海は目を瞑り、彼にしがみついた。黙っている分には安心だが、何か話しかけるとこれである。彼の内面で怒りが燃え立っているのは分かるが、彼女にそれを収める魔法の杖などあるわけなかった。

崎山へ行けそうな道を捜して増田港を出たものの、島の東半分を二周半も行ったり来たりして、高多の商店街に三度目に入ったところだった。

「もう停めてよ、停めて!」

朱海は竜二の痩せた体をぶつようにして揺すった。バイクはバランスを失い横滑りに路上を滑る。心地好い痺れが全身に走って、このまま横転するのではないかという錯覚に囚われる。が、彼がそんなへまをやる心配はなかった。今度も後輪のタイヤを少し軋ませた程度で立直ると、前にも増して猛然とエンジンをふかし、直進し出したのである。朱海は気違いのように首を振り悲鳴を出し続けた。

家々の屋根は曇り空の下ひっそりと佇んでいる。あれだけの噴火があって火山灰の塵ひとつ舞っていない。循環道路はもちろんのこと、路地にも溝にも噴火による影響はすこしも見られなかった。街路樹の緑も青々とし、切り通しの道にも段々畑にも、傾かない電柱にも崎山を襲ったあの不気味な黒い灰は見えなかった。

「もう無理。崎山はもう良い!」

朱海は叫び疲れ、もう降参と彼の耳元で最後の力をふりしぼって叫んだ。彼はヘルメットの頭を巡らして意外にも頷いてくれた。どの通りも通行止めで崎山には船でも出さない限り行けないことは分かったが、そう声に出すと、別の切なさが喉元まで込み上げてきて声を詰まらせた。

竜二は重心を沈めるようにするとハンドルを左に傾けた。そしてそのまま緑の樹木の下を潜り抜けるようにして平和台公園への坂を登った。平和台公園は高台にあり、山の斜面から高多浜一帯を一望に収めることができる。原爆投下の年にできたのでその名がついたのだが、戦争で失われた犠牲者の慰霊塔もあった。

朱海はやっと安心して竜二の背中に縋るように顔を押し付けた。彼はもう態とのように蛇行したりはしなかった。公園は砂利を敷き詰めた広場と、植物園を囲む池と、その上に慰霊塔のある展望台とで他には特にめぼしいものもなかった。

バイクは砂利をはじき飛ばしながら公園の中に入ると、案内板の下で漸く停まった。エンジンを切ると、池に覆いかぶさるように並んでいる柳の木が一斉に靡き、葉擦れの音を伝えてきた。

「降りろよ……」と竜二は前を向いたまま低い声で言った。朱海が彼の肩を借りるようにして降り立ってから、彼も車体を斜めに倒しバイクを離れた。

「後はここから丘を越えて行くしかない」

「えっ、こんなところから?」

「やってできないことはない」

竜二はベンチに腰掛けてタバコを取り出した。そして、朱海の方に試すような目を向けながらそれに火をつけた。

「モトクロスをここの斜面でやろうかって話もあるんだぜ。ホンダの若い連中が何人か下見に来ていた」

「本当?」

竜二は頷いた。オートバイ族の若者を島に呼ぼうということでモトクロスのことは島でも話題になっていた。具体的には何も聞いていなかったが、そう言えば、山の東側は火山灰台地の固い肌を晒していた。竜二の口から出ると、やってできないことでもなさそうに思える。

「昨日はどこへ行っていたんだよ、心配したぜ」

タバコの煙を風に飛ばしながら、竜二は強い視線を投げて寄越した。

「おじいちゃんを捜しに行ってたって言ったじゃないか、ずっと」

朱海はまた同じ話を蒸し返した竜二に訝る目を向け、離れたまま立っていた。

「源造さんのことを皆に聞いたがよ、何一つ手掛りもないんだ」

彼は話の趣を変えると、脱いだヘルメットに肘をついた。朱海は目を伏せ、

「まさか、もう死んじゃったんじゃないだろうね」と呟くと、

「馬鹿、縁起でもねえことを言うなよ」と彼は怒った。しかし、すぐに表情を緩めて、

「久春さんは島の北側に一人で避難したことが分かった。これだけは確かだ。源造さんも山に慣れた人だから、そう簡単に死んだりしねえよ、心配するな」と言った。

しかし、朱海は急に目頭を熱く感じ、額に手を当てたがぽろりと涙を落としていた。泣くまいとすると却って涙があふれてきた。

「いいか、こんなときにめそめそするんじゃねえ。第一、みっともねえだろう」と、竜二は男の兄弟にでも言うような乱暴な口調で言った。

「だって、あたしは……」

「分かった分かった、もう何も言うな」

竜二はベンチから離れて手洗所に入った。朱海はなお暫く泣いたが、彼が出て来たときにはもう涙も汗のように引いていた。

竜二は砂利を鳴らしながら広場を横切ると展望台への石段を踏んだ。朱海も黙ってその後に従ったが、風が二人の背中から吹いて砂塵を巻き上げた。

慰霊塔の立った高台に登り切るといきなり熱風が襲って来た。

「熱いな!」

竜二は顔を背け、頭を庇うようにして身を伏せた。朱海は一歩遅れて高台に登ったがやはり強烈な熱風に見舞われた。

「何だ、あれは!」

竜二は熱風を避けながらも山の斜面に驚きの目を見張った。

島に育った者の見慣れた目には、山肌は過去数回の噴火による溶岩流を積み重ね、それを自然の風化に任せた黒く冷えた光景である筈だった。ところが、今また新たな溶岩流をその肌の上に持ち出して来ている。

それにしても耐え難い熱が吹き付けて来る。夥しい量の溶岩の原には陽炎が立ち、数千度の釜が煮立っていた。

「こっちまでは来ないでしょう?」

朱海は泣いた後で喉が嗄れていると思った。

「そんなことは分からんさ。山のエネルギーは底が知れやしない」と竜二も喘ぐように言ったが、溶岩流は動きを止め、冷却期間に入っているようだった。しかし、一寸下は真っ赤な灼熱地獄であり、魔界であった。

竜二は朱海を振り返り、鉄の骨組みだけを残して無残にも燃え落ちた建物の残骸を目で教えた。

「あそこに四阿があったよな」

「そう言えばあったね」

溶岩の堆積にはまだちらほらと蒸気が立ち昇っていた。飴のように溶けて曲がった鉄骨はその原の中で孤立したように埋まっていた。

「凄え破壊力だな」

「竜二さん、逃げようよ!」

朱海は怖くてたまらずべそをかいた。

「ああ、だけど、噴火はもう終わったんじゃねえかな」と彼は山頂の方を見やった。

しかし、この溶岩流の厚い堆積の下ではまだ生きて地を動かしているマグマがある筈だった。朱海は、

「このことを誰かに早く報せないと」とそう言って竜二を急かせた。

「もちろんだけど、もったいねえな」と竜二は訳の分からないことを言った。

そのとき崎山の上空にヘリコプターが現れた。やがて二人の頭上を越えて、そのまま海の方に飛去って行く。

「新聞社のヘリだぜ」

竜二は両手を振って合図を送った。朱海も一心に見上げていたが、ヘリからは何の応答もなかった。しかし、そのまま海の彼方へ飛去ると思ったヘリが、高多浜の桟橋の上を旋回し始め、降下する気配を見せているのを朱海は見逃さなかった。

「あれに乗せてくれないかしら?」

「何言ってんだよ、あれは取材で飛んでるんだぜ」と竜二は鼻で吹き、呆れたような顔を向けた。しかし、朱海は本気でそう思い、また頼み込めば乗せてくれるような気がしたのである。

「じゃ、あたしが頼んでみるから、あの浜まで連れてってよ。断られて元々じゃない」

「無駄だって! どう言ったら乗せてくれると思ってるんだよ」

「おじいちゃんを捜すって言うわ」

「本気かよ」

見る間にヘリコプターは高度を下げて、もうほとんど桟橋に着陸したようにも見える。

「連れて行ってくれるだけでいいん! それしか手はないんだから」と朱海は竜二の横顔を睨みながら地団駄踏んだ。

そのとき、また一陣の熱風がつむじ風を起こして通り過ぎて行った。砂埃が立って目と言わず鼻と言わず襲い来る。竜二はたまらず両手で顔を被うと、ぺっぺっと唾を吐きながら口の砂を吐き出し、先に石段を駆け降りて行った。

「朱海、来いよ!」

竜二は大きく手を回すと、そのままバイクの方に駆けた。朱海も石段に足を掛けたがヘリが気になってもう一度爪先立ちになり桟橋の方を見た。その間に彼から大きく水をあけられていた。彼女は大急ぎで石段を降りたが中途で見ると、彼はバイクに股がってヘルメットをもう頭に乗せているところだった。

「待ってよ! 待って!」

朱海は一目散に駆けて竜二の背中につかまった。男の背中が昨夜の事を蘇らせた。火照った頬を竜二の背中に押し付けると、気持良さそうにうっとりと目を閉じる。

「おい、くすぐったいよ」と、竜二は背筋を蠢かした。

「何よ、レディに失礼よ」と、朱海は男の背中を叩いた。そして、前よりもきつく抱きついて行った。

桟橋の海の突端にヘリは黒い機体をこちらに向けて着陸していた。機内にサングラスの男が一人見え、外に二人の男が立っていた。新聞記者風の男はヘリの胴体を手で叩いたりしながらタバコを吹かし四方に目をやっている。側に太った腹を突き出した男がいて首にかけたカメラに目を落とし山の方にそれを向けたりしていた。

「ちょっと待ってて」と、朱海は竜二に耳打ちすると、桟橋の方に駆けた。カメラを持った男が先に彼女に気づき、もう一人に教えた。

「済みません、東京から来られたんですか」

桟橋の途中で止まると朱海は二人に頭を下げた。

「そう、今着いたところ」

新聞記者風の方は三十代半ばか、冴えないコートにノーネクタイの格好で、朱海を見ると気さくに手を挙げた。カメラを幾つも首に提げた肥満型の男は二十代で若かった。

「この島の人?」と新聞記者風の男は朱海の方に一歩踏み出していた。

「そうです」

「じゃ聞くけど、この島に空港はないの」

「えっ、空港ですか」

朱海は二人の側まで駆けて来て歩調を緩めた。空港はないと首を振ると、

「ほれ見ろ、ここで正解なんだよ」と男は若い相棒を肘でついて笑った。

「しかし、今時滑走路もないところがあったんですね。信じられないな」と若い男は照れたように頭をかいた。

「お嬢さん、名前は? あ、ぼくは小林、彼は清原君、通称キヨ、よろしくね」と新聞社の名刺を出す。朱海はペコッと頭を下げ名刺を貰うと、名前を言い用件を切り出した。

話を聞いても小林の表情は変わらなかった。

「それで、その源造さんっていくつ? 漁師って言ったけど、なんで山に登ったの? 噴火に巻き込まれたのに警察はどうしてるの」と立て続けに聞く。

「小林さん、そんなに一遍に聞いちゃ可哀そうですよ」と清原がたしなめた。

「ああ、悪い。それじゃ、朱海ちゃんはヘリで空から捜索したらおじいちゃんが見つかるかも知れないって言う訳ね」と、小林は脂ぎった顔を正面から寄せて尋ねた。

「駄目でしょうか。もう丸一日も何の連絡もないんですけど」

「それは心配だね……」

小林は朱海の肩を抱くようにすると、ヘリから離れて歩き出していた。

「先輩、どこに行くんですか」と清原が声を掛けるのに、

「君はそこにいなさい」と命じて、彼はなおも歩を進めた。

「朱海ちゃんのお父さんは何をなさっているのかな? お母さんは?」と声を潜めまた質問責めを始めた。

「それが……」

「ごめん、ごめん。しかし、こういうことはお父さんとかお母さんの許可がないと後々問題になるのは知ってるね」

朱海は頷いたもののそれから先は口ごもってしまった。そして、気が付いたら竜二の待っている近くまで戻って来ていた。

小林も彼を見ると立ち止まり、

「お知り合い?」と聞いた。

朱海は頷いたが、竜二はバイクに股がったままにこりともしなかった。

「兄弟?」

「いえ、違います」

「それじゃ、どういう関係?」

朱海は改まってそんなこと聞かれても答えようがなかった。うまくいくと思ったことがやっぱり駄目かと諦めかけたとき、

「取材に協力してくれたら君の要望を叶えてやってもいいよ」と小林は落胆したような朱海を見て言った。

「どんなことをやればいい?」と竜二は探るような目になった。

「村長に会いたい。それから……」

「ああ、誰でもあんたに紹介するよ」と竜二は皆まで言わせず請け合った。

「君は?」

「俺は島の漁業組合の青年部の代表だ。親父が組合長をしている」

「OK、それなら文句ない。じゃ、このお嬢さんを借りるよ」と小林は朱海の肩に回していた手を外し、竜二にそれを差し出した。

「よろしく」と竜二もそれを握り返した。

ヘリコプターの高度が上がってゆくにつれて島全体が魚眼レンズを当てたように膨らんで見えた。パタパタとプロペラの回る音が規則的に耳を打つ。朱海は恐々下を覗いていたが、海岸線沿いに機体の影が映っているのに気づいて後ろの小林を振り返った。

「どうだね、感想は」と彼は身を乗り出して彼女の視線の方を見たりした。

「思ったより島が大きいんでびっくりしました」と朱海は少し肩をすくめて言った。

「おお、この子は頭が良いよ、キヨちゃん」と小林は体を元に戻しながら相棒に驚きの声を掛けた。

「どうしてですか?」とカメラマンは聞く。

「だって、まず全体を見たもの。普通はこうはいかないよ。ねえ、朱海ちゃんは学校の成績良いでしょう?」と、また顔を前に突き出してきた。

「いえ、全然駄目です」と朱海は首を振った。

「謙遜でしょう。どんな学科が得意なの」とまた肩を叩き、そのまま手を乗せている。

「学科ですか……。数学とかは好きなんですけど、できません」

「数学が好きなんて凄いね。キヨちゃん、この子はやっぱり頭が良い子だよ。利口そうだもん」

「そうですね」とカメラマンは半分付合いに相槌を打っている。

「そうだよ。この子は利口だよ。目のつけどころが違う。そんじよそこらの高校生じゃねえぞ、この子は」と一人で勝手に感心しきりだったが、後ろに体を倒すと相棒に何事か耳打ちした。カメラマンは吹き出し、小林も豪快に笑い声を上げた。

「おじさんたち、何を話しているんですか」と朱海は髪を耳に駆けながら少し睨むようにして二人を振り返った。

「おじさんはねえだろ、おじさんは…」と蛸のように吸口を作って目を寄せる。朱海はぷっと吹いてしまった。

「先輩、そんな顔してると蛸八って言われちゃいますよ」とカメラマンはでっぷりとしたお腹を波立たせて笑う。彼の腹の上で揺れているカメラを見ても朱海は思わず口に手を当てて笑ってしまった。

「あんな野郎と一緒にするな」と、小林はカメラマンの言葉をたしなめた。

二、三十分で一通り島を巡回すると、ヘリはかなりの高度に達し、もう静止してしまったように感じられた。機内は金属的な音で充満してきた。緑島は朱海が想像していた以上に大きく、多くの峰々の連なった山並みだった。崎山という火山一つが中央にどんと聳えているのではなくて、島全体が薔薇の花びらの開いたような外輪山で、谷あり丘ありの複雑な起伏を見せていた。その外輪山の樹林地帯を通過するとき、雪解けのシベリアの森林地帯でも見ているような感じがした。

「どう、キヨちゃん、良い写真撮れてるか」

小林は自分をこんな島に飛ばした上司への悪口雑言をサングラスの操縦士相手にぶちまけていたが、相手がほとんど反応して来ないので、それにも飽きてカメラマンの方に話す相手を変えたところだった。

「はあ、しかし、まとまりがつかないというか……、溶岩流跡が南東に広がって、火山灰は北西に降ってますよね。これはどういうことでしょうか。ぼくには分かりませんが」とカメラマンは首を傾げた。

「そんなこと聞かれたって俺にも分からねえよ。朱海ちゃんに聞いてみるか」と小林は例によって顔を突き出してきた。

「それは……、それは噴火した時間が違うからだと思います。昨日の明け方に最初の噴火が山頂で起こったんですが、そのときは崎山港の方に火山弾なんかが飛んで来たんです。それから、段々に北西の方に噴煙が移って行って、さっき上を飛んだ鏡池で昼前に水蒸気爆発が起こりました。東斜面の溶岩流の方は噴火も爆発もありませんでしたから、いつ起こったか分かりませんが、もっと遅くなってからだと思います」

朱海は時間の経過につれて何度か大きな波があったことを小林に語った。

「何もかもが一遍にドーンと噴いたんじゃないんだね。道理で、そうか……」

小林はやっと納得したように頷くと、考え込むようにして顎を触った。

「もう一度降下するか。朱海ちゃんの言ったように噴火の順々に飛んでみると何か分かるかもしれない。キヨちゃん、ちゃんと撮ってくれよ。一大スクープにして、あの蛸野郎の鼻を明かしてやるからな」と小林はカメラマンの肩を叩いた。

ヘリはすぐに急降下に入った。高度が下がると溶岩流跡と火山灰の降下跡との境界が明瞭になった。その南東から北西に伸びたラインと交差するようにして、前後五つの裂け目と坊主地獄のようなチョコレート色の窪みが認められた。小林はそれらに名前を付け地図に書き込みひとり悦に入っている。

崎山の頂上にはもう噴煙はなかった。

「よし、あれだ、鏡池に行こう!」

身を乗り出してシャッターを切る清原を抱き留めながら小林は操縦士に命じた。

ヘリは鮮やかな緑地に吸い寄せられるように下っていく。マッチ棒の散乱のように見えるものは水蒸気爆発で根こそぎやられた皮の剥けた黒松林だった。さらに降下すると、ごつごつと不骨な岩の器に行き当たった。周囲一キロはあった鏡池の跡地がぽっかりと空洞を晒し、抉りとられた灰色の底には空の色を映して満々と湛えていた夥しい水の一滴もないのである。またもヘリの窓から身を乗り出してシャッターを切る清原を小林がしっかりつかんで、

「キヨちゃん、落ちても良いからね、良い仕事をしろよ」と軽口を叩いた。と、清原は止めてくださいと悲鳴を上げた。

ヘリはまた旋回して今度は崎山の南東の斜面に向かった。

第十六章

朱海の言ったように部屋には何かかび臭い匂いのようなものが籠っていた。昼近くになっても雨戸を閉めきったままでいたが、澤地は立ってそれを開けようとした。

「前の日、犬が夜遅くまで騒いでいたってな……」

いきなりそんな言葉が聞こえてきた。この辺の漁師らしい。二、三人、港の方から戻って来て丁度下の路地にさしかかったところだった。足音が屋根庇の下を通り過ぎて行く。

「動物は勘が良いから何か感じとったんだろう」と若い男がそれに応じた。

「前兆ってやっぱりあるのかね……」などと別の声が聞いている。

澤地は雨戸に手を掛けたままなお暫く立っていたが、男たちはもう路地の奥に入って行ってしまった。彼は雨戸を開けないまま机に戻った。

先程、朱海が連れ去られて行った後も、澤地は閉めきった雨戸の中でじっと動かなかった。アルミの灰皿に目を落とし、それを見るとはなしに見ていたのである。座っていることに飽きると、いつものように仰向けになって天井に目を向けた。現実の溜め息のみが彼を果てしない迷路から救ってくれた。

タバコを引き寄せ、寝たまま火をつける。そして、暫くは煙の行方をじっと追っている。

事もあろうに竜二の前にひよっこり顔を出すなんて、朱海の行動は澤地の理解を超えていた。お陰で自分はとんだ色男を演じることになったが、あんなことをされて後で男がどんな気持を味わうかなんてことは想像の外なんだろう。子供と言ってしまえばそれまでだが、隠そうとしたことが相手にバレて、こっちは好い面の皮である。しかし、見方を変えると、あれはあれで彼女らしい一種犠牲的な行為ではなかったかと思えてくる。あのままだと竜二たちの口車に乗せられて自分が危険な山に入るかも知れないと察知した彼女は、先手を打って敢えて出て来たのではないか。もしそうだったとすると自分を守ろうとしてくれたことになる。

いつの間にかまた寝たらしい。はっとして頭をもたげると、部屋の隅におむすびの皿が置いてあるのに気づいた。いつの間に誰が持って来てくれたのか、まったく覚えがない。子供たちがそんなことをするとは思えないしおかみさんがまた戻って来たのだろうか…。しかしそんなことより、意識が戻って真っ先に頭に浮かんだのは抜き差しならないところに追い込まれてしまった己の立場だった。幼い教え子と一夜を共にしたなどということが教師である者にあり得べからざることのように思えたのである。あれは夢だったと言われても、現実のことだと言われるより信じられそうな気がする。またあのような行為をなした自分が別人に思えて仕方がなかった。と、またも激しい自責の念に襲われて彼は頭を掻きむしりたくなった。

「先生、起きてなさるかの……」

階段の口でおかみさんがお伺いを立てるように聞いた。

「ああ、今起きたところです」と澤地は半身起き上がった。と、鈍痛が走り、頭を石のように重く感じた。

「そうですか、さっき、朱海ちゃんが婦人会の集会場に来て、これを届けてくれって頼まれましたんで」

おかみさんは障子を開けると、膝でにじり寄るようにして、彼に四つに畳んだ上着を差し出した。朱海が出て行くときTシャツの上に羽織っていた彼の上着だった。

時計を見るともう三時を回っている。澤地は受け取った上着の両肩を持って開いてみた。何も落ちて来ない。

「何か言ってましたか」

「いえ、何も、ただ返しておいて欲しいとだけ…」

「そうですか」

澤地はそれを丸めると脇に置いた。

「あの子、組合長の息子のオートバイ、あれに乗って崎山に行くんじゃて。危ないから止めなさいって言うたんですが」とおかみさんは顔をしかめる。

「源造さんはまだ見つからないのですか」

澤地は肩を揉むようにして首を回した。

「二十年前の噴火では、繁造さんが山で行方不明になっとるが、何の因果か、今度はあの人がねえ」

おかみさんはそう言う側から手を振って、縁起でもないですがと打ち消した。

「繁造さんですか……」

「源造さんのひとり息子で登代さんの夫だった繁造さん…。今度も繁造さんのたったひとり子の久春さんを心配して源造さんは山に入ったんでしょうが…」

行方不明者は他にも数名居るようだったが、それは確認がとれていないだけで、源造みたいに明らかに山に入った者とは違った。

「不思議だわよ。そんなことってあるかしらね。隣の奥さんなんか、きっと繁造さんの霊が源造さんを呼んだんだろうって変なこと言い出して」

「まさか……」

近所の犬が激しく吠え出した。ものの気配に興奮しているらしい。澤地は微かに笑ったが、背筋に悪寒の走るのを覚えた。

おかみさんも伝染して、

「こんな話は良くなかったですね」と振り返り敷居際のおむすびの皿を取って彼の前に置くと、

「先生、はやく召し上がってくださいな」と言った。

澤地は黙って頷いたが、朝にあんなことを言って、すっかり食い意地の張った男に思われてしまったと溜め息でも吐きたい心境だった。

「それから乾パンとか缶詰とかインスタントラーメンの非常食が届いていますから後で子供たちに集会場に取りにやらせます。あたしはこれからまた出掛けなきゃなりませんので」と、おかみさんは、後は頼みますと言って降りて行った。

澤地は備え付けの薬箱から鎮痛剤を出し水なしで飲み込むと、そのまま机の前に戻った。押し入れから布団を出そうにも体がだるくて思うに任せない。またぞろ畳の上に長々と伸びると天井に目をやった。

おかみさんの口振りから察するところ昨夜の不始末はまだ人の耳に達していないらしい。何れ、それも近いうち達するであろうが、そうなったらこんな小さな閉鎖社会には一日もじっとしていられないだろう。しかし、それもこれも元をただせば自分が悪いのである。人を恨んだところで何になろう。自分ひとりが責任を取って教職を辞し、島を去れば済むことだった。彼は座布団を枕に仰向けになると、手に触れた上着を顔に掛けて、その中でのたうちまわった。

午後はそのまま静かに過ぎて行ったが、電気はなし、配給以外に水もなしでいよいよ噴火の被害が現実のものとなってきた。食事もおむすびの他は非常食のパンが一つと缶詰類が遅くなって届けられただけで、ついに澤地は雨戸を開けないままでまたも長い夜を迎えることになった。顔を洗うにも歯をみがくにも水が出なければ態々立つこともない。彼はいよいよ暗くなった部屋ではっきりしない頭を抱いて横になっていた。薬の影響で昼間はうとうとしがちだったが、夜になるにつれて目は冴えてきた。おかしなことに彼はまんじりともしないで朱海を待っていた。無論彼女が押し掛けて来る心配はなかったが、万が一にも来てくれたら自分は飛び出して迎えるんじゃないかとそんな夢みたいなことを考えていた。

「水道の送水管は破裂しているし、水源地も被害に遭って、島の千数百世帯は断水したままなんですよ」とおかみさんはローソクを運んで来て、災害対策本部に入った情報を話してくれた。

送水管だけなら応急の復旧は可能だが、水源地でもあった鏡池などの爆発で水の確保が難しくなったということだった。全島に応急給水が実施されたが、水道の完全復旧は二、三週間もかかるということだった。

電気は何とか復旧の見込みが立って、一両日中には点くだろうという。電話の不通も間もなく回復するらしい。道路は当然のことながら方々で寸断されていて、崎山と高多を結ぶ道路で十箇所もの被災が確認されていた。除灰などの可能な区間にはペイローダーが出て、作業を続けているらしい。マグマ水蒸気爆発を起こした鏡池の付近には岩石の山ができていて手も足も出せないので、いずれ別のコースを想定した仮設道路の建設が考えられているとのことだった。

「実は昼過ぎに戻ったときに先生に言おうかと思ったんですけど、崎山高校がやっぱり降灰のために使えなくなっているちゅうで、今日、皆で作業に出とりましたが」

「何ですって!」

澤地は思わず語気を荒げていた。高校のことは唯一自分に任された責任分担だった。

「病気なら仕方がないちゅうて……」と、おかみさんはその件での対策本部での動きを初めて明らかにした。生徒とその親たちが今朝方から三三五五集まっては学校に行き、夕暮れまで作業をしていたと言う。

「どうして言ってくれなかったんですか」と澤地は眉をひそめた。

「でも、先生は寝汗をかいてうなされていなさったで……。学校の掃除なんかは島の者に任せておいても、誰も文句を言わんですよ」と彼女はいたって平気の平左で部屋を出て行った。あまりのことに彼は怒る言葉も忘れてそのまままたひっくり返ってしまった。

翌朝、上空のヘリコプターの音のやかましさで澤地は目を覚まされていた。しつこく屋根の上にへばりついていっかな動こうともしない。暫くして新聞を持って上がってきたおかみさんに聞くと、

「あれは伊豆の島から救援物資を運んで来てくれているところですがの」と教えた。

澤地は雨戸を開け、窓から身を乗り出すようにして雲ひとつない青空を見上げた。しかし、機影は見えない。

米、乾パン、野菜など食料品、毛布、肌着、タオルなどの衣料品、それに医薬品や日用品などがひっきりなしに運ばれ、義援金や義援物資は昨日一日だけで百件を超えたという。そんな話をひとしきりした後、おかみさんは振り返った澤地の顔をまともにとらえて、

「朱海ちゃんがここに来ていたんですかの」と聞いた。その真面目くさった目はもう何もかも知っているような感じだった。

「いや、隠すつもりはなかったんですが…」

澤地は半分だけ開けた雨戸をすっかり開け放つと、おかみさんの持って来てくれた一日遅れの新聞を取り上げた。そして外に背中を向けるようにして窓の桟に腰掛けた。風が心地好く部屋に吹き込んできた。

「そういう軽はずみなことしちゃいかんな……。もしも間違いでもあったら、取り返しがつかんでしょうが」

おかみさんは澤地を水臭いとでも思ったらしい。しかし、最後の一線は越えていないことは頭から信じ込んでいるようだった。

「申し訳なかったと思っております」

澤地は神妙な顔になって頭を下げた。逆におかみさんは慌てて目を伏せると中々顔を上げないで、

「源造さんは二日経ってもまだ戻って来なさらんし、もう駄目かも知れんと皆言うとります。朱海ちゃんのためにも、せめて遺体でも見つかればねえ」と声を湿らせた。朱海が行方不明の源造を夜中捜しあぐねたあげく朝方山を下り、たまたま見つけた澤地の部屋で仮眠を取ったというのがおばさんの描いた勝手な想像であるらしい。

「もう止しましょう、その話は……。疲れているのか、今は何も考えられない」

一面に大きく報じられたニュースはやはりフィリピンの大地震の模様だった。ざっと紙面を捲っても緑島の噴火についての記事は見当たらない。澤地は新聞を閉じても項垂れていた。おかみさんは、済みませんでしたねと慌てて腰を浮かすと階下に降りて行った。彼はそれを見届けて床に戻り、頭から布団を被った。気が付くと、近くでしていたプロペラの音も遥か上空に小さくなり、空の彼方に消え去ろうとしていた。

災害対策本部隣りの避難所に出向くと、二トン積みトラックに畳やら布団が山と積まれて運び込まれて来た。福祉会館やら民宿・ホテルなどが協議して不足分をさらに供出した物資だという。トラック数台でピストン輸送しているらしい。澤地も手伝って避難所の内にそれを運び入れた。

「先生はこんな島に赴任して来て、後悔しているんじゃないですか」と地学の横山が軍手の手を叩きながら声を掛けた。

「いや……」と澤地は苦笑を返した。

「そんなこと言ったって遅いよ。先生はもう島の男なんだから、これからもできの悪いガキ相手に頑張ってもらわなくっちゃ」と遠慮なく彼の肩を叩いたのは体育の保坂だった。

「保坂さんも来ていたんですか」

澤地はお互いに無事な姿を見て、どちらからともなく差し出した手を握り合っていた。

荷を下ろし空になったトラックは次々と港から出て行ったが、最後の一台に三人は乗せて貰って崎山高校へと向かった。

「噴火のときはどこに居られました?」

タバコの火を移したりしながら、三人は教師という職業を忘れて荷台に胡座をかいていた。保坂はタオルで頬かぶりをしていたし、横山は地下足袋を履いて尻にタオルを下げている。

「あたしは高多の家にいましたね。女房がお産で崎山の病院に入院中でしたので、心配で電話したら、これが呼び出し音が聞こえないんですね」と横山はトラックの揺れを片手で踏ん張りながらそのときのことを話した。

「噴火と同時に電話線が切れたんでしょう」と澤地は眉をひそめた。

「よくは分かりませんが、とにかく、そのとき、焦ったの何のって」

トラックがどすんと大きくバウンドする。

「電話は通じないし、仕方がないから車で病院に向かったんだが、図書館のところまで登って来ると崎山の方に黒煙が見えるじゃないですか。ガソリンスタンドから炎が上がっているんですよ……。おそらく火山弾で引火したんでしょうね。あのときはさすがに怖気付いたが、女房を助けなけりゃって、その一心で崎山地区に突っ込んで行きましたよ」

「無謀だなあ……」と保坂は首を振る。

「ところが病院に駆け付けると皆はどこかに逃げてしまった後だったんですよ。鉄の門をこじ開け、玄関の扉をどんどんと叩くが中から一向に応答がない。あたしは拍子抜けしてその場にへたりこんで暫くは動けなかったですよ」

「奥さんはどちらに避難なさっていたんです」と澤地は聞いた。

「噴火後、あいつらはいの一番に港から船で沖へ出てたそうです。空を見上げると噴煙が数キロにも上っている、時折小石大の火山礫が降ってくる、ピカピカッと青白い稲妻は走るわで、こっちはほとんど生きた心地はしなかったですね」

「おっちょこちょいの山さんの面目躍如といったところだな」と保坂が腹を抱えて笑い転げた。澤地もそれにつられて吹き出しそうになった。

「いゃあ、親孝行はしとくもんですよ。いよいよ駄目かなって思ったとき、胸の内がシュンとして、年老いたおふくろに着物の一枚も贈ってやっとけばよかったと後悔したもの……」

「そりゃ良い心掛けだ、今からでも遅くないですよ」と保坂がからかう。

消防団員が一軒一軒しらみつぶしに残留者がいないかどうか確かめに回って来て、車の中で動けなくなっていた横山は辛うじて救出されたという。

「初めて知ったけど、火山灰はワイパー位では落ちないんですね。べっとりとフロントガラスにこびりついてしまって、ありゃ、始末に終えないな」と横山は眉をひそめた。

彼の奥さんは増田の産院に移されて母子共にまったく影響なく無事だったらしい。彼はそれを語った後、尻のタオルを取って水洟をかんだ。

保坂は少し神妙な顔になって山の方に目を移した。崎山は一昨日の噴火など忘れたかのように、青空の下、静かに佇んでいる。

「しかし、噴火が一日の内に終わってくれたから良いようなものの、もし別のところで噴いたりしていたらわれわれも命はなかったですよ」と横山は真顔で言った。

「割れ目が次々に口を開けて北西に向かっていたんだが、途中、鏡池に誘われるようにして向きを変えたでしょう。あれで山が抜けたんですよ。そうじゃなきゃ、溜りに溜ったエネルギーが一日位の噴出でおとなしくなる筈がない」

この保坂の分析に横山も頷いた。車がバウンドする度に三人は大きくのけぞったり、右に左に振られたりしていたが、トラックが急に停止して三人は荷台の上を滑った。

見ると、前方より乳牛の群れが路上を歩いて来る。七、八十頭はいそうな一大集団で道路いっぱいに広がってのっそりのっそり歩いて来る。車はエンジンを切らないまま、その牛の集団をやり過ごそうと待っている。

牧夫が長い竹の棒で牛たちを適当にあしらいながらトラックのところまで来た。

「あんた、無事でよかったな」と、横山がきさくに声を掛けるのに、

「ども、ども……」と、牧夫は愛敬の良い笑顔を作って麦藁帽子を取った。

「久春さん、あんた、どこで噴火に遭ったんかね」と横山は聞く。噴火の真っただ中にいた男に興味を抱くのは彼でなくとも等しく同じだった。澤地や保坂はもちろん、運転席の男も窓から顔を出した。

しかし、久春の返答ははっきりしないものだった。皆はじっと彼の言動を凝視していたが、誰も彼の言う意味を理解しなかった。ただ、包帯をした人差し指を山の、ある一点に向けて、

「あこ、あこ……」と何かを一生懸命教えようとするのには、

「ああ、あそこに居たんだね」と、皆は頷いた。しかし、その辺りが崎山のどの辺りになるのか誰も知らなかった。牛はトラックに鼻面を擦るようにして、悠々と通り過ぎて行ったが、久春はなお暫くそこにいて、横山と話していた。

別れ際になって、澤地も笑顔で彼に会釈を送った。

「そう言えば、山岡が先生のところにお世話になったとか聞きましたが……」と横山がタオルを後ろに戻しながら聞いた。ほう、と保坂が驚きの声を上げる。

「源造さんが行方不明で……、あいつは帰るところもなくて」と澤地はタバコをくわえ、保坂から火を貰った。

「いいところに先生の下宿があったという訳か、他の連中は皆窮屈な思いをしていたが、やっぱりあいつは要領が良い」と、横山は鼻を鳴らした。

「山岡のやつ、寝相が悪かったでしょう」と保坂が好奇の目を向ける。

「いや……」と澤地は苦笑に紛らして目を伏せた。

「おっ、これは怪しいぞ」と横山が澤地を指差して豪快に笑った。そのとき、トラックが突然走り出して三人は横に大きく傾いた。

間もなく通行止めのところまで来てトラックは止まった。降礫が道路の通行を遮っているのである。しかし、そこからは高校まで歩いて三十分位のところだった。三人は荷台から下りると、ゴツゴツと石の尖った道を歩き出した。

「澤地さん、どうです、こういうところは地下足袋でないと」と横山は子供のように得意がってそれを見せびらかした。

「山さんはいいな、そういうのを履いてもピタッと決まって見えるから。ぼくらスニーカー世代は中々そうはいきません」と、保坂は澤地にウィンクして笑った。

「わたしだってスニーカー位持っているよ」と横山は白けた顔をする。

「ああ、去年の運動会のあれですか。あれは山さん、ただの運動靴っていうんですよ」

「こいつ、人を馬鹿にすると許さんぞ」と横山は腕を振り上げて保坂を追った。

「悪かった、悪かった」と保坂はへっぴり腰で逃げる。やがて横山に首ねっこを押さえられて悲鳴を上げた。

澤地は笑いながら二人の後からついていった。

崎山高校にはすでに大勢の生徒や父母が集まっていて降灰の除去に余念が無かった。澤地は建物の内部に入って、被害の模様を一々点検して回った。窓ガラスはほとんどが割れて廊下や教室内部にも散乱している。壁も爆風で崩れ落ちたところもあった。しかし、鉄筋の建物本体はそのままの格好で残っている教室がほとんど無傷ということで、このままなら授業は一週間もすれば始められるのではないか思われた。屋上に上がると、指呼の間に雄大な崎山の山容が望めた。山からこっち緑の森も林も畑地にも降灰が認められたが、徹底的な破壊という程でもない。

「先生!」という女生徒たちの声にびっくりして下を見ると、手に手に箒や除灰用の道具を持った生徒や教師たちの顔が屋上を見上げていた。頭をもたげるようにしてしきりに手を振っている。その側で親たちは深々と頭を下げた。

「先生、後で海に行きませんか!」

女生徒のひとりが声を掛けた。

「良いけど、何をするんだ」と彼は聞いた。

女生徒たちは一斉に笑った。

「掃除した後、汗を流すのに、皆で泳ぐんですよ、先生も裸になって私たちと一緒に泳ぎませんか」

健康的な笑みが女生徒たちの顔に弾けた。

「ああ、じゃ、後で」

彼女たちに落胆したような表情はない。むしろ内からの活気に目を輝かせている。彼は屋上を去るときもう一度崎山を見たが、島の暮らしの肌合いを一瞬だが垣間みた気がした。

第十七章

島が今回の噴火から完全に立直るのにどの位の時間がかかるのだろう。電気、ガス、水道、電話といった公共性の高い機能は間もなく回復し、島にも日常が戻ったかに見えたが、意外に長引いたのが、また噴きはしないかという神経過敏な反応だった。

学校の授業も噴火後僅か一週間目に再開されたが、二日、三日に一度は災害対策本部からの緊急指令でバスによる崎山地区からの脱出が繰り返されていた。山に異変が起こったという通報からであったり、火山性地震によるものであったり様々であった。

駅で電車が発車するときに鳴らすようなベルがけたたましく校舎内に響き渡ると、授業中であろうが、休み時間であろうが、

「皆、落ち着いて体育館に集合!」という指示が出される。

生徒たちは下校時と同じくカバンを持って急ぎ足に体育館に入る。整列も早く、いつも数分で避難準備は完了する。近くの操車場からバスが体育館脇に横付けされるのは大体五分後である。生徒たちは三台のバスに乗り込み本部からの指示を待って、その日の目的地に向かう。大概は増田港が多い。バスの中でも生徒たちは付き添いの教師の指示通りに動き、無言で従順である。ふざける者ひとりいない。

しかし、避難の回数が重なるにつれて、警戒警報の解除も早く、しかも形式的になってきた。当の崎山は綿雲の下に落ち着いて噴煙ひとつ上げていないのだから無理もない。警戒のし過ぎであり、神経質になり過ぎているのは誰の目にも明らかだった。

警報ベルが鳴り出すと、澤地はその度に心臓が凍るように感じ、その後長くドキドキが止まらない。実際の噴火よりもかえってこういう人為的な警報の方が恐怖感も倍加されると思った。

そんなある日のこと、朝の授業に出ようとした澤地の耳に職員室のさり気ない会話が入って来た。

「山岡が来ていましたよ」

「ほう、元気そうでしたか?」

澤地は振り向きもしないで廊下に出ていたが、この一言はけたたましく鳴る警報ベルよりも彼の心臓に応えた。しかも、これから彼はその教室に向かわなければならないのである。チョーク箱と教科書を手に持って、平静を装って廊下を歩いている自分が偽善者に思えてくる。

朱海はひとりだけ白いコットンのつなぎの服を着て、肩にはレース模様のカーティガンを羽織り、教室の真ん中の席で皆の注目を浴びながら背筋を伸ばしてきちんと座っていた。

朝の挨拶が終わって着席したとき、澤地はその私服に目を向けた。

「制服は噴火ですっかり駄目になっちゃったんです。仕方がないからお母さんがこれを着て行けって……」

朱海は探るような目でそう答えると、久しぶりに会った嬉しさでこぼれるような笑みを作った。

「ああ、そうか。それなら仕方がないな」と澤地は頷きを与えていた。

「先生、ずるい」と他の女生徒から不満の声が上がる。真新しい彼女の装いは地味な制服ばかりの教室に清々しい空気を運んで来たような感じだった。

「あたしも明日から着て来よう」と頬を膨らませて言う生徒には、

「おまえが着たって似合わねえよ」という男子生徒からの揶揄が飛んだ。

「随分ね、覚えてろよ!」とその女生徒は机を叩き男言葉で応戦する。どっと教室内が沸いた。

しかし、当の朱海はそんなやり取りに表情ひとつ変えないで、真っすぐ澤地に顔を向けたまま身じろぎもしない。

「お母さんはもう良いのか」と言葉を掛けると、彼女は頷き、

「はい」と短く答えただけだった。

授業の方はそのまま自然に入れたが、澤地は五十分の間、できるだけ彼女と視線を合わさないようにした。思わず目と目が合っても彼の方から先に逸らしていた。

何とか無事に授業を終えて教室から出ると背後に彼女のものらしい足音がした。しかし彼は一度も振り返らないまま、急ぎ足で職員室まで引き上げて来た。

「澤地先生、山岡が出て来たそうですね」と教頭が待ち構えていて聞いた。

「はい、母親はもう良いとかで……」

澤地は同僚たちの視線を感じて顔が赤らむのを覚えた。

「久しぶりに先生に会って、あの子も喜んでいたでしょう」と、横山もお茶を飲みながら顔を向けた。

「はあ、そんなことはないと思いますが」

澤地は机のものを片付けるようにして、ろくに横山の方を見なかったが、

「噴火のあった翌日、あいつ澤地先生の下宿に泊まったというんですから、図々しいとは思いませんか」と大声で披露するに及んで、職員室にいた教師たちは一斉に沸いた。

たまたま安藤先生がその場にいなかったから良いようなものの、澤地は穴があったら入りたい心境だった。

しかし、昼前に授業から戻って来た澤地は朱海が午前中で早退したのを知って驚いた。

「理由は何ですか?」

「教頭先生に何か言っていたようですよ」と同僚の先生が教頭の方に目をやる。

教頭は書類に目を通していたが、眼鏡越しに淀んだ目を投げて寄越しただけで、彼女の早退の理由については何も言わなかった。

「そうですか……」と、澤地は担任としての立場を踏みにじられたように感じ、敢えて彼の方から聞こうとはしなかった。教頭もすぐに職員室を出て行って、その件は棚上げにされた。ところが、翌日もまた朱海は早退したのである。

「担任のぼくに何の断りもなく帰るなんて、勝手な奴だな」

澤地は些細なことで苛立ち、同僚たちが朱海の話題を出すような場合も、そこに何か態とらしい意図を感じて一々かっかと血をたぎらせた。やがて、一人去り、また一人と彼に好意的だった同僚までもが彼の許を離れ、声さえ掛けてくれなくなった。

逆に、生徒たちの澤地に対する親近感は日増しに顕著になって来ていた。海で遠泳などに付き合っている内に連帯感のようなものが芽生えたのか、一緒に真っ黒になって校舎を清掃したことが彼らの澤地に対する余所者意識を払拭したのか、噴火前とは違って一人一人の生徒に信頼されていることが実感出来るようになっていた。授業と授業の合間も教室に残って、彼らの相手をしている方が、職員室に戻るより気が紛れるようになった。しかも、生徒たちと触れ合えば触れ合う程、彼らの微妙な心のゆらぎが手に取るように分かり、目覚めかけた精神をもそこに見て、教師としての至福も感じるようになっていたのである。

「先生はこの島で結婚してずっと居てくれるんでしょう」と言われたときには、澤地は胸が詰まって動揺を隠すのが大変だった。もう別れがそこまで来ていることは彼自身自らが決定したことではなかったか。辞職願いはすでに校長の許に提出してあった。

朱海はまた無断で欠席が続くようになり、彼女の机のみポッカリと穴の開いたような日々が過ぎて行った。学校での澤地は彼女の事に関わる気力も興味も抱けなくなっていた。

一学期が明日で終わるという放課後、恒例の飲み会があるということで澤地も残るように誘われた。いつもは裁縫室で使っている和室の大広間をこの日ばかりは開放して近くの料理屋から取り寄せた磯料理と酒で一晩飲み明かすらしい。

その日の昼下がり、澤地は校舎の屋上のベンチに腰掛けて目の前の海を見ながらタバコを吹かしていた。暫くして背後に人が立ったようなので顔を半分巡らすと、

「先生も今夜の慰労パーティーには出られるんでしょう」と、安藤先生が態とらしさを隠すように言って、そのまま前に歩いて立ち止まった。膝までのスカートの襞が風に揺れている。

「ええ、先生は?」と問い返す。

「もちろん、出席しますわ。この学期は本当にいろんなことがあって、あたし、まだ自分の中で何一つ整理できていないんです。こんな機会ですから、皆さん方にいろいろお聞きして、お知恵を拝借したいと思いまして」と希望に張り切った声を出し、ふと、澤地を振り返り見た。

「なるほど」と澤地は頷いた。自分も同じようなことを考えていた。ただ、彼の場合は、短い期間だが世話になった人たちに義理を果しておきたいと思ったからだが、それは同時に十年近く務めてきた教職との決別にもなる筈だった。

「ところで、夏は東京にお帰りになるの」

風を全身に受けるようにして安藤先生は澤地の正面に背中を向けて立っていた。

「ええ……。先生は?」

「あたしも故郷に帰りますわ。今年の夏はいろんなところに行ってみたいし……。先生のご予定は?」と、くるりと振り返る。

「別にありませんが……」

「あら、詰まらない。先生はまだまだ老け込む歳ではございませんでしょう」と、体を弾ませてベンチに来ると、いきなり彼の隣に腰掛け、肩をぶつけてきた。彼は、はあと頷いたが、彼女の方に顔を向けようとはしなかった。

教員、事務職員合わせて二十名程の膳がセットされた裁縫室に集まり、まずは教頭の音頭で乾杯をすると、一学期間を労う挨拶が主任クラスの数人からあった。どこの学校でもそうだが、教育者というのは打ち上げパーティーひとつとっても仕事抜きではできないらしい。事務引き継ぎやら何やらこと細かに連絡事項が続いて目の前の伊勢えびの鮮度をいたずらに落としていた。

澤地は不味そうにビールのコップに口を寄せながら、そんな話を聞くとはなしに聞いていたが、噴火の話が加わるとさすがに顔を上げてその方を見た。それ抜きでは一学期間の経過が語れないかのように誰の口からもその話は出た。

噴火で避難したとき、おにぎりと味噌汁の配給を受けて、それを黙々と口に運んでいる自分がどんなに惨めであったかとか、戸板に乗せられて来た病人や寝たきり老人を見て気の毒に感じたとかいう避難所での生活を話す人もいた。

屋根に砂を撒くような音で目覚めたこと、戸を開けて外を見ると夜明けの山にオレンジ色の炎を見付け噴火を知ったこと、静電気の放電現象で噴煙の中に青白い光が走り、世にも不思議な幻想世界が現出するのを見たことなど、噴火の生な体験談には事欠かなかった。

澤地も体験者の一人としてそんな話に素直に頷くことができたが、たまたまその期間島を離れていた一人が、この島に二十年も住んでいながら、肝心のその時にいなかったことを悔やんで、

「緑島の噴火を写真集で見るなんて馬鹿げている」と言ったのには皆笑った。

「火山と海女という本で山岡さんが出てましたね」と、安藤先生が言うのに、

「そう、あれあれ。猫が電線に掴まって宙ぶらりんになっている写真なんかは衝撃的だったな」

「あれは牧場の売店の黒猫ですよ。噴火に驚いて電柱を上ったんでしょうな」と別の教師が応えた。

「先生、着任早々とんだ当たり年になってしまいましたが、こんな島は真っ平御免と、帰ってしまうようなことはないでしょうな」と教頭が、ビール瓶を片手に近寄ってきた。

「教頭先生、ベルトが外れていますよ」と、澤地はコップを差し出しながら言った。

「まあ、良いじゃないですか。最近腹が出て来て、こうしとくほうが楽なんですよ」とビール瓶を傾けながら得々としている。

「どうも、もう結構です。今度はぼくが注ぎましょう」と、澤地はコップを置くと、側のビール瓶を持った。

「校長に聞きましたよ」

教頭は赤い顔を近付けると、声を潜めて素早く言った。澤地は頷いたが、別に驚きはなかった。ただ、どうぞ、と持ったままのビールを彼の方に突き出した。教頭は自分の席からコップを持って来ると、

「なんとか考え直すという訳にはいきませんかね」と下手に出て、コップが泡立つ液体で満たされるまで待っていたが、澤地が瓶を下げると同時にずる賢い目を上げ、口とは裏腹に嬉しくて堪らないという表情を露骨に表して無遠慮に人の目をのぞき込んでくる。

「その件は校長先生にお答えします」

澤地は自分もコップを取って、目の高さまで持ち上げると、一気に喉に流し込んだ。

「ええ、それはもちろんですが、何とか色良い返事を待っています」と、教頭もコップを傾けた。そして、次の獲物、若くて美しい安藤先生の方に狙いを定めると、

「先生、お一つどうぞ」と言って、またベルトのバックルをぶらぶらさせながら近づいて行った。彼女は澤地の斜め前に膝を崩して横座りに座っていたか、教頭のあられもない姿に目を上げると、キャッと叫んで、嫌な男にキスされた後のように手の甲で口を被い顔を背けた。

「教頭先生、セクハラはよくないよ」という声がかかるとどっと笑い声が起こった。教頭は安藤先生の前に跪いて平謝りに謝り、気分直しにお一つとビールを勧める。彼女も仕方なくそれを受けてその場は収まった。保坂が立って来て彼女の耳元で何事か囁き、また立って行ったが、彼女はついにビールに口を付けなかった。

盛り上がったり白けたりを繰り返しながら宴は進み、夜も大分更けた頃ようやく校長が現れ上座に収まった。澤地はその方に何度も視線を投げたが、校長は彼の方を見ようともしなかった。

保坂が澤地の許に来て、安藤先生を送って行くが一緒に出るかと誘った。他に事務の女性と二三若い教師もいると言う。しかし、このままここで泊まり込む積もりなら残れと言う。

「冗談じゃない」と澤地は上着を引き寄せた。

「では、行こう」と保坂は頷いた。

宴会を途中で抜け出すのは面倒で、厄介なこともある。特に校長の前でそれをなすのは勇気が要った。案の定、教頭が止めに入る。横山やベテランの教師たちもあからさまに面白くない顔をする。場が険悪な雰囲気になったとき、校長が助け船を出して、

「それでは、今夜はこれでお開きとさせていただきましょうか」と立って、簡単な閉会の辞を述べ、ホテルから間もなく車が迎えに来るから二次会にはぜひ参加して皆で繰り出そうと気勢を上げた。場は活気を取り戻し、そのどさくさに紛れて座を立つ者は立った。

「澤地先生、ちょっと」

校長が廊下に出た澤地を呼び止めた。

「はい……」

澤地は保坂たちに先に行ってくれと頼むと、校長に向き直って改めて頭を下げた。

「例の件ですが、受理致しましたので……」 校長は短く言った。

「それはどうもありがとうございました」

澤地はほっと肩の荷を下ろして表情を開いた。校長は頷き、回りに人がいないのを確かめて彼の肩を抱くと、

「ただし、九月の二学期スタートの時点まで待ちます。それまでに気が変わったらまたこの島に戻って来てください」と耳打ちした。

驚いて見返す澤地に、どうしても駄目な場合は、自分が昔とった杵柄、代わりが見つかるまで代講をやると言う。

「もうお分かりでしょう、ちっぽけで、流行らない島ですから、将来有望な方を繋ぎ止めるものとてないんです。学校運営を任されているわたしなど、正直自己嫌悪に陥るときもありますよ」

校長は澤地の肩から手を離すと、建物の突き出しへ出るドアを開けた。澤地もその花壇になっているベランダに出たが、丁度校庭に保坂たち数人の影が外灯に照らし出されて並木の向こうにぶらぶらと歩いて行くのが見えた。

「あなたが辞めると安藤先生も辞めるかも知れない……。今やお二人が我が校のスターですから」

気のせいか、安藤先生が立ち止まってこちらを見たような感じがした。後ろでアシストしていた保坂が彼女を促してそのまま大樹の影に消えた。ただ、彼女は高いヒールを挫きそうになっただけなのかもしれない。

「辞意を申し出たのは、あれに書きましたように個人的な理由によるものです。この島が嫌とか、そういうのではなく、教職そのものがわたしには重荷になったということですので……」

澤地はベランダの壁から離れて、鉄製のベンチに腰掛け、深く項垂れた。

「重荷? さて、わたしには分かりませんが」と校長はタバコを出してくわえた。

「それ以上は聞かないでください! 実は、ここ数週間で、ぼくの中で何かが変わりかけているのです。噴火のせいかもしれない。いや、誤解しないでください、それとこれとは話は違いますから」

澤地もタバコをくわえ、校長のタバコにつけた火を貰って、顔を背けるようにして煙をはいた。

「先生にお預かりした辞表は、ここにあります」と校長は上着の内ポケットから封書を取り出した。

「この場で破り捨てましょうか」とそういう手付きをする。

「破ってください。しかし、そんなものは何度でも書けます。問題はそんなことじゃない」

「生徒たちはあなたを待っていますよ」

校長にいきなり肩を叩かれて、澤地は振り返った。差し出されている辞表に愕然として見守っていると、校長は黙ってそれを彼の上着の内ポケットに返した。そして、そのままベランダから沸き立った宴会場に姿を消して行った。

翌日は一学期の終業式で、講堂での式の前に澤地はクラス全員の通知表を持って教室に入った。ところが、珍しく朱海が出席していて、彼を見ると頬を赤らめ顔を伏せたのだった。

澤地は一人一人に成績表を渡しながら短くコメントを差し挟んでいたが、朱海の番になると絶句してしまった。彼女は当然のことながらオール1の評価しかされていなかったのである。彼は少しためらったが通知表を閉じると黙って彼女に渡した。彼女は丁寧にそれを受け取り頭を下げて席に戻った。全員に渡し終え一学期の総括をやっている間にチャイムが鳴った。時計を見ると、終業式の開始の時間になっている。彼はついに別れの言葉を言えないまま言葉を結ばなければならないことに気づいた。

「夏休みの間、皆、体に気を付けて……」と云うと、生徒たちはろくに聞きもしないでもう立ち上がっている。机や椅子をばたつかせる音の中で起立、礼の号令がかかった。

「先生、また来てくれるよな」と一人の男子生徒が帽子を坊主頭に乗せながら聞いた。

「さあ、どうかな。分からんよ」と応えると、

「大丈夫、大丈夫。ちゃんと来るさ」と他の生徒たちが澤地の方に目を向けながら、先を争って廊下に飛び出して行った。

澤地は生徒たちの駆け去った廊下をゆっくり歩いていたが、曲がり角に朱海が背中を向けて立っているのに出くわした。

「山岡……」

朱海は肩を震わせて泣いていた。不憫に思い肩に手を置くと、彼女は振り返り、

「先生、悔しい!」と涙で濡らした顔を向けいきなり抱きついてきた。柔らかい感触が蘇った。

「仕様がないじゃないか。テストひとつ受けないでは、ああするしかないだろう」

澤地は彼女の顔を見守りながら、洗い立ての髪の柔らかさを感じたが、身体をそっと引き離す。

「でも、悔しい……」と朱海は顔を伏せ、ぶるぶる震えている。そして、きっと顔を上げると、

「あたし、二学期からがんばるよ。このままじゃ嫌!」と唇をかんだ。

「俺もおまえにとことん付き合ってやる」

澤地は頷いた。

「澤地先生」

振り返ると安藤先生が立っていた。

「式が始まります」

「ああ、すぐに……」

澤地はもう一度朱海に目を戻した。彼女は礼をし、二、三歩行ったところで安藤先生にもそれと分かるか分からないように頭を下げて、そのまま駆け去って行った。廊下の角に彼女が消えたとき、その姿がもう二度とこちらに戻って来ないような気がして彼は後悔のようなものを感じた。

「山岡さん、泣いていたみたいですね」

安藤先生は流れるような視線を向けた。

「ええ、いろいろあって落ち着いて勉強できなかったもんですから」

澤地はそう言って歩き出した。

「大丈夫ですわよ。彼女なら、すぐに取り戻せますわ」と、安藤先生は歌うように言った。

「そうなら良いんですが」

澤地は廊下の角に白く消えたものを見ていた。はっきり口に出した以上、また島に来るしかないだろうと彼は思った。

第十八章

取材に協力してくれたお礼に夏休みに内地に招待して夢をひとつ叶えてあげようと小林に言われたとき、朱海はすかさずプロ野球を観戦したいと申し出た。

彼は暫く沈黙した後、

「原宿と言わないだけでも偉いよ」と言った後、

「朱海ちゃんは男みたいだね」とクスクスと笑った。

新聞社が用意した品川のホテルに入ったのは八月の最初の日だった。登代は銀行に用事があるからと言ってホテルを出たきり、十一時になっても、十二時になっても戻らなかった。朱海は新聞社に電話をし、ありのままを言ったが、小林は、

「撮影は明日にしようか」と言って電話を切った。

登代は一時頃戻ったが、

「おまえ、食事は済ませたのかい」と額の汗を拭き拭き聞いた。

「何言ってるんよ! 新聞社に出掛ける予定だったって言ったでしょ」

ホテルの中とは言え、その大声は廊下にまで響いたかも知れなかった。

「あ、そうだったね。御免よ」と登代は椅子に腰を落とした。

「でも、お母さんがあんまり遅いから小林さんに電話して、明日にしてもらったわ」と朱海も体を投げ出すようにして椅子に座った。

「そうかい。悪かったね」と登代はハンカチを顔に当てる。ときどき、目にも当てているところを朱海は気づいて、

「どうしたんよ?」と聞いた。

「何でもないよ、おまえの心配するようなことじゃない」

「じゃ、お母さんがひとりで心配することなわけ?」

「そう、あたしひとりでたくさんだよ、こんなことは……」

「東京へはあたし一人で来ればよかったね」

朱海はふくれっ面を作り、駄々をこねた。銀行で融資の話がうまく行かなかったに違いない。噴火で充分な補償金が貰えなかったのと、手術で大金が出たのとで相当の借金をここ数か月の内に抱え込んだらしいのは彼女でも薄々感付いていた。

午後から登代はまたどこかに出掛けた。そして、夕方疲れ切った表情で帰って来た。

「ねえ、もう島に帰ろう……」

朱海は登代のベッドに並んで坐ると肩に頭を乗せて言った。もう怒る元気もなかった。

「ああ、帰ろう、帰ろう」と登代も頷いたが、どこか上の空だった。そして、夜はいままでついぞかいたこともない大鼾をかいて寝ていた。高血圧特有の腫れぼったい顔をてかてかに光らせている。

「お母さん、大丈夫?」

朱海は登代の側に顔を寄せて囁いた。

「朱海かい……」と登代は薄目を開けた。

「うん、お母さん、こっちに寝て良い?」と朱海は甘えた。

「ああ、良いよ」と登代は掛け物を上げて少し場所を移動した。朱海はその中に滑り込むと目を閉じた。

「朱海、おまえ海女をやってみる気はないかい?」と寝物語でもするように登代は言った。

「ええっ?」

朱海はぱっちりと目を開けた。

「さっき電話していた人は、その昔あたしらと一緒に海女商売をやってた人でね、今は房州の漁業組合の良い顔になっているんだよ。おまえのことを話すとぜひ連れて来てくれって、そりゃ大乗り気でね」

「海女って、今直ぐになるん?」

「まさか。おまえの好きなときで良いんだけど……」

「あたし、その人と会うん?」

「まだ高校生ですからって、断って来たけど、卒業したら一度会ってみると良いよ。きさくで良い人だから、きっとおまえも気に入るよ」

「ふうん」と朱海は鼻を鳴らし、寝たまま上目使いに母を見たが、二人ともそのまま眠気に囚われて寝入ってしまった。

翌日、登代は宮城に行きたいと言い出した。最初、野球場のことかと思ったが皇居のことと分かり、どうしてと朱海は訝った。

「おじいちゃんは若い頃、儀仗兵をやっていたんだよ」と登代は姿見に向かって着物の襟元を直し、朱海の方にいたずらっぽい目を流すと、帯びのあたりをポンポンと音をさせて叩いた。

「儀仗兵! おじいちゃんが儀仗兵!」

朱海は半ば呆れて眉をひそめた。登代は笑いだし、

「嘘じゃないよ。勲章も貰っているしね」とまともな顔を向けた。

「信じられないよ。でも、若い頃は誰にでもあったんだし、おじいちゃんだけが始めからああじゃかわいそうだものね」と、朱海は分別臭い顔をして言ったが、登代は笑い転げた。

小林に電話して新聞社に行けなくなったこと、宮城に母と行くことになったことなどを話すと、宮内庁の記者クラブから人と車を回すからホテルで待ってろと言う。

「朱海ちゃん、君は本当に良い子だねえ」と小林は感心した風に言い、いきなりガチャリと電話を切った。二度も約束を破ったので怒らせてしまったのか、良い子だねと言われたのは悪い子の反語かも知れないと思って心が重くなった。しかし、ものの三十分もしないで本当に記者とカメラマンが新聞社の車で迎えに来たのには朱海も登代も仰天してしまった。車の中で取材され、源造が儀仗兵として詰めていたのは赤坂離宮と分かって、車をその方に回したりと慌ただしいことになった。日頃は入れないような内部にも記者の顔でフリーパスという幸運に恵まれ、登代も存分に源造の供養が出来たと喜んだ。

「二十年前の噴火で夫である繁造さんを亡くされ、今度は義父の源造さんと、お二人の犠牲者を出したことについてはどう思われますか」

「はあ、何とも言葉がございません……」と登代は昔の儀仗兵の詰所らしいところに立たされて目にハンカチを当てた。シャッターの粘り着くような音が続いて、カメラマンがゆっくりと登代の回りを回る。これで東京に出て来た甲斐があったと朱海は思った。外に出て車が坂を下っている間、右手に赤坂離宮の長い石垣の土手が見えていた。

ホテルに帰ってレストランで食事をし、島の友達にテーブルで絵ハガキを書いていると、電話に呼び出されていた登代が戻って来て、これから房州に行くと言う。

「いつまでも新聞社の人に迷惑は掛けられないじゃないか。それに今度出て来るといったっていつになるか分からないし、先方ではぜひおまえに会いたいって言ってるんだよ」

「ええ、今から?」と朱海はげんなりする。

「房州は良いところだよ、とうちゃんと知り合ったのも房州だったし……」

「へえ、本当」

朱海は上目使いに登代を見、両手に顎を乗せてふっと笑った。

「何だね、この子は」と、登代は顔を赤らめ追い立てるように朱海を立たせた。

新聞社に電話しても小林は捕まえられなかった。清原もいない。お母さんのお友達の家に行きますとのみ伝言を残し、またこちらから電話しますということで、すぐにホテルを出て千葉に向かった。

昨日の夜中に登代の口から出た海女の話もどこまで本気か分からない。それとも、母は自分を本物の海女にしようと真剣に考えているのだろうか。海女にはなりたいし、それで文句はないつもりだったが、借金の形に取られるようなことだけは絶対に嫌だった。

勤め帰りのサラリーマンが多くて電車は混んでいた。しかし、千葉の半島を南へ南へと下るにつれて車内も空いて来た。乗り換えでホームで待っているとき女子高校生たちが手に手にアイスクリームを持って階段を下りて来た。登代はベンチで暑いを連発し、朱海にハンカチを濡らしにやらせたが、部活の帰りらしいその同年代の集団と擦れ違ったとき彼女は挑発的な目で見られた。水道でハンカチを濡らしそれを強く搾っていると、背後でどっと笑い声が起こった。振り返りはしなかったが自分が笑われているのは確かだった。彼女は耳の辺りに熱くたぎるものを感じたが、態とそれを無視してベンチに戻った。

「どうしたんだね、ぶすっとして」

登代はハンカチを受け取るとそれを太った首の裏に当てて溜め息をついた。

「何も話すことがないから」と朱海は声を震わせると、怒ったように唇をきつく結んだ。車中でも母とほとんど口を利かなかったが、特に大きめの白い帽子は人目をひいたからそれを隠すようにし、膝の上に置いたり、脇の下に挟んだりと大変だった。安物が一目で見抜かれてしまいそうで怖かった。

「ねえ、お母さん、アイス買って」と甘える声が出たのは、もう夜も更け、電車も終点に近づいてからだった。

「駅に迎えに来ているそうだから」と、今度は登代の方が緊張している。しかし、駅には誰も来ていず、電話して漸く車で迎えに来てくれただけだった。てっきり海に近い鄙びた漁村かと思ったら、駅前は商店街の並ぶ繁華街などもあり、この辺は東京からも通勤する人が移って来て、開発も進んでいるとハンドルを握った男はつれづれに話してくれた。どちらにしても真っ暗やみを車のライトを頼りに走るだけで、欝蒼と繁る山の中にどんどん入って行くような感じだった。

「おかみさんはお客さんを離れに案内するように言われましたので、そっちに回ります」と男はハンドルを切りながら言った。

「この近くに海があるの?」と朱海はいよいよ不思議に思って聞くと、海はあるが車で三十分以上もかかるということだった。

案内された離れの一間は八畳ほどの日本間で、床には掛軸が下がり、松の木の盆栽もあった。縁側に出ると外灯に照らし出され鯉の泳ぐ池まで見渡せる。同じような部屋が向かいの母屋の他にもありそうで、あまりの豪華さに朱海は帽子を取って呆然と佇んでいた。

「この家、何人家族なの?」

暫くして振り返ると、登代は応接台の上に灰皿を乗せて、タバコに火を付けたところだった。

「いやね、昔吸ってたんだが、久しぶりに会って、また復活しちまったんだよ」と金歯を見せて笑い、驚いたかいと煙を吐いた。

「何だ、そうだったん。じゃ、あたしも頂戴」

朱海はぺたんと前に坐った。

「あれ、おまえもやっていたのかい?」

「やっていないけど」と、朱海は応接台に腕を置きその上に頬をつけると、指でタバコの箱を押した。

「お待たせ!」と、いきなり廊下から現れたのは歳の頃は六十前後の婦人で、髪はすでにほとんどグレーがかっていた。

「民ちゃんよ、朱海、昔の好敵手よ」と登代はつけたばかりのタバコをもみ消しながら言った。

朱海ははにかみながらも自分の名前を言って、頭を下げた。

「意外に小柄ね、登代さんの半分もないじゃない?」

「あら、その言い方は昔のままね」と登代は口をおさえ、二人顔を見合わせて吹き出した。しかし、朱海はこの最初の一撃で打ちのめされてしまっていた。

顔を見合わせる早々二人は話が弾んで朱海は置いてきぼりをくっていたが、見ただけで双子と分かる女の子が二人駆け込んで来るに及んで、

「あら、御免なさい、食事の用意ができたって呼びに来たのに忘れちゃって」と、朱海の方を見た。

「これはね、長女の子供たちよ。この下に生まれたばかりの男の子がいるんだけど、とにかく行けば分かるわ」と、でっぷりした体を起こし、孫たちの手を取った。

母屋へは池のある庭を一回りする造りになっていたが、屋敷内の渡り廊下から月を眺められるなんて、朱海は生まれて初めての体験だった。

広い座敷ではもう座が沸き立っていて、畳敷きの部屋の中央にざっと見ても十人ばかりの人が坐って彼女たちを迎えた。朱海はただただ圧倒されて、紹介される一人ひとりに機械的に頭を下げていたので、誰が誰なのかさっぱり分からないまま、気が付いたら皆と同じように青い座布団に坐らされていた。清々しい和服に黒い帯をした老人がこの家の主らしい。他に背広姿の二十代と三十代の男性が二人、座を明るく取り持っていた。上の方がさきほどの双子の女の子たちの親らしい。下の方は隣に坐っているOL風の女性と近々結婚すると紹介された。幼稚園児位の女の子と、後は中学生の男女がそれぞれ母親らしい人の側に坐って居たが、どちらが誰の子であるのか、二人とも同じ親の子供かまったく分からなかった。

食事が始まっても黙って箸を使っているだけの朱海に、

「緑島の噴火は大変だったでしょう?」と主人が声を掛けてくれた。顔を上げればほとんど正面にその老人は坐っていた。しかし、朱海は耳まで真っ赤にして俯いただけだった。この家が自分の将来にきっと決定的な意味を持つであろうことはすでに感じ取っていたが、それがどういう性質のものかあれこれ空想していたのである。たとえば、自分のすぐ隣にいる中学二年生の少年がいずれ自分に恋するようになり、結婚をせがまれてとうとうこの家の奥さんにさせられる夢とか、ミニスカートの若いOLからビールを注いで貰っている男性がたまたま自分を気に入りその浮気がバレて駆け落ちを強要される場面とかである。

「この子は人見知りするんです」と登代が頭を下げるのに、そりゃ生娘だものと奥さんが抑揚をつけて言った。

第十九章

噴火後という本来不利な条件がかえって幸いしてか、モトクロスを始め、若者を当て込んだ観光業界の必死の宣伝作戦が功を奏してか、緑島には例年のように大勢の観光客が訪れた。一度噴いたら二十年は噴かないと信じられていたし、現にそれを公言する島のお偉方も居た。しかし、崎山地区だけは立入禁止区域が多く、朱海の家も火山灰に埋まったまま観光客のカメラの被写体にはなっても、人を泊めることはできないまま、漁協の缶詰などを売って、久々の書き入れ時を迎えていた。島中に数千から一万の観光客が訪れると宿にあぶれた人たちは海岸で野宿をするようになる。当然のことながら火を使うし、その始末も良い加減なもので、人手不足の折から見回り一つできないで出火騒ぎが持ち上がっていた。夜の水の事故も、若者同士の喧嘩も後を断たない。島の役場ではこの手の風紀上の問題に対処するため、夜回り組を組織して徹夜で島中を見回ることにし、その手の仕事を崎山地区の民宿組合に請け負わせることにした。収入の道を閉ざされた彼らに救済活動の一環として仕事を与えたのである。

ところが、一石二鳥を狙ったこの試みも最初の一週間で頓挫してしまった。徹夜で島を回るのは重労働だし、また女性に夜は無理だろうと、仕事をふられた若い男たちがまず音を上げたのである。彼らの言い分は、夜回りをしていてあっちこっちの薮に懐中電燈の光を向けると必ずといっていいほど若い男女のカップルがいるという。一組み二組みならともかく、百組も二百組も抱き合っているところを次々に見せられると、段々気味が悪くなって、一体この島は何なんだとやりきれない気持になるらしい。訳を聞いてみれば無理もないことで、宵の口は婦人部隊が、夜更けてからは中年以上のメンバーが厄介な仕事を引き受けざるを得なくなり、それも部分的なものに縮小され、島全体を回るなど望むべくもない状況はこれまで通りとなっていた。

登代も順番が回って来ると懐中電燈を持って出掛けたが、朱海は昼間漁業組合でアルバイトをしていて疲れるので夜回りには出なくて良いことになっていた。

「じゃ、後は頼んだよ」と出掛ける登代に、風呂上がりの髪を拭きながら、朱海ははーいと生返事で二階へ上がる。

「一人で大丈夫かい?」と声を掛けられても、

「心配だったら庭で見張ってたら」と愛想もない。

「やれやれ、親が出掛けるというのに何て口の利きようだい……」と登代も太った体を持て余し気味に出掛けてゆく。

朱海は一人になると昼間のことを思い出し深い溜め息を吐いた。

組合の倉庫は、昼休み中はシャッターが降ろされ誰も入れない。仕事と休みのけじめをつけるためだが、本当の理由は盗難防止であることは言うまでもない。工場で働く人たちは昼食で家に帰る人がほとんどで、臨時雇いの人がときどき残っていたりする。皆が出払った後、竜二がシャッターを降ろす役目だが、彼は石垣下の隠し所を探って別の鍵を取り出すと、事務所の窓から見ていた朱海に降りてくるよう合図を送った。そして、あたりに人がいないのを確かめると、螺旋階段の下の日頃開けられたこともない錆びた鉄の扉を開けた。中は内装もきちんと整えられていて、バッテリーで明かりもついた。テレビのスイッチをオンにすると、画面が飛び込んで来た。彼は受話器を取って彼女の耳に押し当てると通話可能の発信音がする。

「どうだい、驚いたろう」

「これ、内地に通じる?」

「当然だよ、誰かに電話するなら、使ってもいいぜ」

竜二は誇らしげに言うと、受話器をチンと言わせて元に戻した。

「倉庫にこんな部屋があるなんて、今の今まで全然気が付かなかった」

朱海は薄暗い天井を見上げながら言った。

「前の組合長が使っていた秘密の部屋らしい、誰にも言うなよ」

「でも、どうして」

朱海は竜二に目を戻していた。村長を前の組合長という言い方をする人はいなかった。彼女の実の父親だということは竜二も知っている筈なのに……。

「さあね、いろいろ俺たちには分からない事情があったんだろう。ちょっと待ってろ、しかし、大きい音は出すなよ」と竜二はテレビの方を顎でさすと、奥の部屋に入って行った。

朱海は長いソファに腰を下ろし、リモコン操作でチャンネルを回してみた。しかし、それに飽きてビデオに切り替えると、間もなくセットされていたビデオテープが回り始めた。朝のニュースらしい。それも、いきなり映し出された噴火の映像は緑島のものだった。盛んに噴き上がる真っ黒い噴煙はどこか外国の出来事のように思われた。そっと画面に近づいて音を出してみる。そのとき、奥で物音がしたので彼女は慌てて元のサイレントにし、ソファに戻った。画面は次々に変わる。火のカーテンのように噴き出す映像もあった。

「おまえ、昼飯に帰るのか」と竜二が顔を出した。

「うん……、でも、お腹空いてない」

「俺は朝から何も食ってないから、チャーハンでも作ろうかと思ってな」

「じゃ、手伝おうか」と朱海はもの憂く言って、腰を浮かした。

「いや、今、俺の料理の腕前を見せてやるよ。あ、そこのひきだしを開けてみろ。いろんな物が入っているから、自由に取ってくれ」

竜二は親指を立てる仕種をするとまた奥の部屋に引っ込んだ。彼の言う通り、ひきだしにはジュースやら缶詰やらがびっしりと埋まっている。ウィスキー類でいっぱいのひきだしもあって彼女を驚かせた。下の段のコーラを一本抜き取ると、彼女はソファに戻って、生温い液体で喉を潤した。

噴火の撮影は自衛隊の訓練機が演習の帰りにたまたま上空を飛んでいて空撮に成功したものだった。朱海も噴火後それを何度も見たが、かなり上空からのものでヘリコプターからのように樹木の一本一本までは見えなかった。

「朱海、ちょっとそこを空けろ」と竜二は手押しワゴンを彼女の近くまで押して来た。

「おじいちゃんはついに見つからなかったね」と、彼女は彼の坐る場所を空けながら、なおも画面に釘付けになって言うと、

「源造さんらしい人は居ないかよ」と竜二も側に坐って、身を乗り出すようにした。

「こんな遠くからじゃ見える筈ないじゃない」

「味見をするか」と、竜二はスプーンに盛ったチャーハンを彼女の方に出した。

「いらない」と彼女は首を振る。

「一口で良いから、食ってみろよ」とさらに勧める。仕方なく彼女は口を寄せて、それを味わった。悪い味ではなかったが、塩味が利き過ぎているように思えた。料理がうまいと褒めると、彼は目を細めて頷き、皿のものを口の中に掻きこんだ。

「そこから缶ビールを一つ頼むわ」

「冷えてないよ」と朱海は銘柄を聞く。竜二は何でも良いと言った。それでも彼女が迷っていると、彼は後ろから身を乗り出すようにしてひきだしを覗いてきた。彼の手が彼女の背中に置かれた。そのままにしていると、

「朱海……」と、竜二はその手を首筋の方に這わせて来た。

竜二の体温が見えない幕のように彼女の顔を覆った。唇をとらえられ、暫くはなすがままになっていたが、男の節くれ立った手が下に伸びて来たとき、

「何すんのよ!」

朱海は身震いして彼を跳ね返すと、その胸を思い切り突き放していた。

竜二は鳩が豆鉄砲をくらったようにきょとんとしていたが、さっと頬を染めるとすごすごとソファに戻った。真っ黒い噴煙が、気まずい沈黙の中でもくもくと動いていた。

「竜二さん、どうかしてる!」

朱海は膝を曲げて両腕で抱き、その中に顔を埋めた。

「いや、済まん」と竜二は真面目な口調で言った。

朱海は少し顔を上げ、頭を垂れた竜二を睨んだ。その鼻筋の通って寂しい横顔が哀れだった。彼女は彼の方ににじり寄ると、その肩に頭をぶつけるようにして泣き出した。彼は遠慮勝ちに彼女の肩に手を回すと、

「俺たちは兄弟みたいなもんだったな」と照れたように呟いた。

「竜二さんの馬鹿!」

朱海は彼の胸を軽くぶって激しく首を振った。

竜二はその日意外なことを口にした。

「安藤先生って音楽の先生がいるだろう、彼女、今度結婚するらしいな」

「えっ! 誰と」

朱海は澤地のことを咄嗟に思った。遂にあの雌猫に取られたかとも思った。彼女の形相が余りに凄かったのだろう、

「体育の保坂っていう先生だよ」と、竜二は目を丸めて彼女から身を引いた程だった。

「嘘!」

「安藤先生が内地に帰るとき、見送りに来ていた保坂と物陰で盛り上がっていたという情報もある」

竜二はにやにや笑いながら頭を掻いた。

その夜、十二時を過ぎて登代は帰ってきた。

「お母さん、お帰り」

「ああ! びっくりさせないでくれよ」と玄関で顔を上げたまま登代は胸を押さえた。

「御免、でも、話したいことがあったから」と朱海はパシャマのままぼんやり突っ立っていた。

「なんだね、幽霊みたいな声を出して」

「あたし、やっぱり房州に行くから、そう決めたからね。それが言いたかったの、じゃ、おやすみ」

「行く気はないって、はっきり先方にも断ったばかりじゃないかね」

「だから、気が変わったの……」

「どうして?」

「あたしも分からない。急にあっちに行きたくなったの。というか、この島に居る意味がなくなったの」

「だから、どうしてそういう気になったのかをちゃんと言ってごらんね。まったく人騒がせな子だよ」

「だから、あたしにも分からないって言ってるでしょう。急にそうしろと神のお告げがあったの。おまえはこんな島にいなくてよろしい。千葉の房州に行け。そして、海女になれって」

朱海は目を閉じたまま、右手を振ってそう言った。

「どうせ明日になったら、行きたくないって泣くにきまっているよ。一晩寝たら、元に戻るさね」

漸く登代も自分に言い聞かせるように言うと、施錠して履物を脱いだ。

翌朝、朱海はひとりで崎山に上った。頂上までは行けなかったが、中腹の牧場の近くまで上った。そして、今はなくなってしまった鏡池の側に佇み、哀しくもないのに涙を流して、何度か大きく深呼吸して帰って来た。足元に瓦礫の山があったが、見渡す限りの灰のスロープを思い切り駆けて降りて来た。

「こんな早くからどこに行ってたんだい」と登代が暖簾を上げて、昨夜のことがあったからだろう、幾分神妙な顔を彼女に向けた。

「もう、この島ともお別れと思うと、いろいろ見ておこうと思って」

「じゃ、昨日のこと、冗談じゃないのかい」

「あたし、決めたの。また気が変わると嫌だから、今度の船で行くね」

「本気かい……」

「……」

朱海は俯き気味に頷いた。そして、黙って登代の側に立つと、わっとばかり泣いて抱きついた。

「どうしたんだよ、一体? おまえみたいなひよっ子が飛び出して、一人前の海女なんかできる訳ないだろう。もう少し大人になるまで、お母さんの側にいなさい。家のことは心配いらないから……。だって、昔とうちゃんを噴火で亡くしたときは、今と同じ無一物だったんだもの。これからだって、また何とかやっていけるよ。今は久春も一人前だし、おまえもちゃんと育ってくれたし、あたしゃね」と登代も感窮まって泣き出した。

「お母さん、あたしは自分のために行くの、行きたいの。向こうで高校も出してくれるって言うし、一日も早く鮑を獲れるよう修業をしたいの、解って、ね」

「いや、いや、おまえにゃまだ無理だよ」

「お母さんは幾つの歳に海女になったの」

「そりゃ、十五さ」

「あたしはもう十六よ」

「しかし、昔と今は違うだろう」

「ううん、同じよ。いつかおかあさんが言ってたように、十九の春には日本一の海女になってやるわ。それが夢だったもの」

「本気だね、おまえ」

「おばさんはあたしを見て、小柄だねなんて馬鹿にしたけど、いつかきっと見返してやるわ」

「あれは民子さんの口癖だよ。昔もよく若い海女を見るとそう言ってたっけ」

「でも、あたしは忘れないわ」

「父なし子って言われてもおまえは決して後へは引かなかったものね。誰に似たのか、気の強い子だった」

「お父さんのことはちゃんと知ってたわよ。回りが気を使っているのがおかしかった」

朱海は一日も早く島を離れたいという一念で凝り固まっていく自分を押さえ切れなかった。友達に別れも言わず、近所の人たちにさえ、港のお幸姉さんにさえ何も言わないで島にさよならしたのは、登代に、

「取りあえず千葉に落ち着いたら一度帰っておいで」と言われ、自分でもそのつもりでいたからだった。しかし、心の片隅ではもう二度と戻ることはないだろうと変に確信に近いものも感じていた。旅立ちの日、

「忘れ物はないね」と登代は同じことを何度も繰り返し、船に乗る時間が来てもまた同じことを言った。

「薬も持ったし、お金もあるし、おばさん家へのお土産も持ったし……」

朱海は身の回りのものをざっと点検した。

「一遍行ってるから迷わないと思うけど、あの時は夜だったからね」と登代は心配そうである。

「もし迷っても住所と電話番号があるから、交番のお巡りさんに聞く」

「途中で変な人に声を掛けられても、のこのこついていくんじゃないよ」

「でも、話だけならしてもいいでしょう。そんなことより、千葉の高校って進んでると思う?」

「さあ、どうかね。勉強なんかできなくていいから、皆と仲良くするんだよ」

「うん、あっ!」と朱海は待合室のベンチから立ち上がっていた。

「どうしたんだよ、そんな大声を出して、皆が見てるよ」

「大変、大変、澤地先生に上げる筈だったあの反物、学校のロッカーに置きっぱなし」

「じゃ、駄目だ。噴火で灰を被っているよ」

「お母さん、一度行って見て来て」

「そうだね。澤地先生に会ったら、何て言っとこう?」

「あたしの居所は先生だけには教えていいわ。ゴリラや教頭なんかには絶対教えちゃ駄目よ、分かった?」

「もう、船が来る時間だね」

登代はハンカチを出すと汗をかいた鼻に当てた。水平線の彼方に白く反射するものがある。

「あ、来たわ」と朱海はそれを見て胸を高鳴らせた。待合室のあちこちで立ち上がる人がいる。

「久春にはおまえが今日発つって言っといたんだけど、間に合わなかったようだね」と登代は声を詰まらせる。

「泣かない約束でしょう。山岡一等兵、お国のために頑張って参ります」

朱海は立ち上がると出征兵士のように登代に敬礼した。

「おじいちゃんなんか、本当にそうやって行ったんだよね……」

「それに較べりゃあたしのなんか甘っちょろいかしら」

「親にとってみれば、同じだよ。もうどうなってもいいから、行かないでくれってこの辺りまで言葉が出ているよ」と登代は首のところに手を当てた。

「じゃ、やめにしょう。あたしもあんな大家族のところに行くの気が重くて」と朱海はまたベンチに腰を落とした。

「表の食堂で冷やし中華でも食べて、そのまま家に帰っちゃうかい」

「本気?」と朱海は登代に甘えかかった。

「おまえさえよけりゃね」

「……やっぱり、行く。行くしかないわ。山岡一等兵の方がこの島で父なし子を演じるよりは増しみたいよ。そのことで誰を恨んでいるということはないけど……」

「あたしにあの人を引き寄せるだけの力が無かったから、おまえにこんな辛い目をあわせることになったんだね」

「村長のこと?」

「何もかもあたしが良くなかったんだよ、運もなかったし」

「そんなこと言って、今さらどうしょうもないじゃないの。惨めになるだけだから、何も考えない方が身の為よ」

「おまえに意見されるようになっちゃおしまいだね」と登代は朱海の頭を軽く小突いた。

「……お母さん、本当はどうしたら良い?」

朱海は登代の顔を間近に見た。病み上がりで精気のない顔は白く浮腫んでいた。

「自分で運をお開き。おまえならきっと幸せを掴めるよ。それが、あたしの願いさ」

登代はハンカチを目に当てて言った。

「ありがとう、おかあさんも長生きして頂戴。せっかくあたしが幸せになっても、見てくれる人がいないとつまらないから」と、朱海も表情を歪めて言った。

二人は同時に立つと、改札の前の列に並んだ。船は長く汽笛を鳴らした。大勢の観光客を迎える崎山港には警察と消防で組織したブラスバンドが桟橋に待ち構えていて、一斉にマーチを吹奏し始めた。花火が上がり、紙吹雪が青空に舞った。

西風で波が高いので今日は増田港の方だとの怪情報も流されていて、そっちに回った船客もいた。しかし、確かに船は桟橋に接岸するとき大きく揺れていた。待合室のスピーカーでこれから増田港へも向かうから乗船の方はお早めに願いますと大声でがなり立てている。朱海は船室に荷物を置くと、甲板に出て来てテープ投げをやっている人たちの間に割り込んで登代を捜した。

「朱海、ここだよ、ここ!」

「あ、お母さん! さようなら」と手を振り身を乗り出した。登代はハンカチで顔を覆って泣いている。

「お母さんたら…」

朱海も腕に顔を伏せて泣いた。

ついに船は桟橋を離れた。黒い水が盛り上がるように畝って見る見る桟橋と距離を作った。そして、また長い汽笛を吹いた。朱海は崎山を見た。めっかり島といよいよお別れだと思った。あの日のことはきっと今日この辛い日の記憶とともに忘れ得ぬものとして自分の中で生き続けるのであろう。

島を巡り始めた船はやがて夫婦岩のあたりに差し掛かった。そそり立つ断崖に立って懸命に帽子を振っているのは久春ではないか。朱海は双眼鏡を借りて覗いて見たが、兄の久春のようでもあり、年老いた牧夫のようにも見えた。船と陸との距離がさらに縮まった。

「お兄ちゃん?」

上空には鮮烈ともいえる太陽の光線が襲ってそれも判然としなかった。

第二十章

マグマ水蒸気爆発を起こした鏡池跡の島北西部の一帯には白骨化した木々が散立していた。ほとんど黒松の木らしいが、シイ、タブの原生林もあるとのことだった。爆発で引きちぎられてしまった幹にもう小枝を出した松があって、澤地を驚かせた。

「自然の回復力のたくましさだな。これを胴吹き現象といって、まだ生きているという証拠なんだ。地上部は熱でやられても根は生きていたんだね」

野外教室に参加した生徒たちが集まって来て、地学の横山の説明を受ける。噴火跡の壊滅した自然を目にして声を失っていた生徒たちの間に驚きのざわめきが伝播していった。その中には校長や教頭の顔も見えた。

「荒れた地に最初に顔を出してくるのはオオバヤブシで、あっちにも見えたが、ほら、ここにも出て来ている」

へえ、凄い凄いと感心頻りといった感じで生徒たちは覗き込む。側に黒松の芽も確認された。風で種子が運ばれたものらしい。鏡池跡には観光客や島の人々も来て、興味津津たる顔つきで噴火の跡を見て回っていた。

澤地は保坂と一緒に皆の後からぶらぶらとついて歩いていたが、途中の茶店で妙な話を小耳に挟んだ。

「聞きましたか、この孤立無援の島にですよ、飛行場を建設し、ホテル、ゴルフ場まで誘致するそうです。自然を養護するというお題目を唱えながら、それを打ち壊すことしか考えていないんです。今回の噴火で蒙った被害が四十億、島の五年分の予算ですから、焦る気持は分かりますがね、島の運命を決定するような大事は、前もって相談して貰わないとかないませんわ……」と、頭の禿上がった小柄な男が連れの婦人に水筒のお茶を入れて貰いながら話していた。その前を澤地と保坂は通り過ぎたのである。

「本当ですか」

澤地は島を離れていた期間のことは何も知らなかった。

「裏で代議士が動いたという噂もあります」

「もうそんな話まで出ているんですか。信じられないな」と、彼は溜め息を吐いた。

「こんな離れ小島でも生きていくためには必死なんですよ。まったく、嫌になっちゃいますが」と、保坂も情けない顔になった。

太陽は中天にあって容赦ない熱を放射して来る。雲一つない上天気の空はどこまでも青く、歩く度に汗が吹き出し頬を伝って滴り落ちた。耳には蝉時雨が姦しかった。

シイ、タブの密生地に入ると、爽やかな冷気に鼻腔が開いたようになる。オオムラサキ、クサギ、ヤブツバキなどと横山の熱心な声がする。しかし、山道を縦一列になって歩く生徒たちのほとんど最後方といってよい位置に澤地と保坂はついていたので、その説明にあやかることはできなかった。

「先生、俺たちは、研究結果を早くまとめ上げて文化祭で発表しなければならないんだよ」と、足の遅さで澤地たちと連れになった生徒がぼやいた。

「それはぜひ見せて貰いたいな」

澤地はこれ幸いとその火山研究クラブの生徒にいろいろ火山のことについて質問をぶつけてみることにした。彼は三年生で、一年生を二人連れて簡易な機材やら研究資料などを彼らに持たせていたが、おい、地磁気のデータを出せ、重力測定の、熱測定の、と言われる度に二人が荷を下ろすので、澤地も気の毒になってきた程、この生徒はいちいちの説明に完璧を期した。皆から「教授」というあだ名で呼ばれている彼は麦藁帽子の下にタオルを入れ、それが頬に垂れて昔の日本軍の兵隊の格好を連想させた。彼が枯れ枝を頼りにして山の斜面を登る様などはまるで明日なき行軍という感じだった。谷川を渡る小橋に差し掛かったとき、清水に足を入れたり、水筒に水をくんだりするため橋のたもとは休憩の場所となって生徒たちがあふれた。

「先生の専門は何だったんですか?」と、教授は澤地の横に並んで呼吸を整えながら聞いた。

「大学は法科だよ。その後大学院で国際法なんかをやっていたが、食えないので英語の教師になったという訳だ」と澤地は照れ笑いをすると、タバコをくわえ、保坂から火を貰った。

「しかし、先生の質問は俺たちの研究の急所を突いていますよ。自然科学の方はまったくの素人なんでしょう?」と彼は感心した風に言った。

「本なんかで基礎的な知識は人並みにはあるさ。それに、噴火の日以来、火山のことはずっとぼくの頭を悩まし続けて来た問題だったんだ」

「おやおや、火山に恋する男みたいなことを言う」と保坂がまぜ返した。

「まったくその通りですよ」と澤地はむしろ積極的に頷いた。

保坂はタバコを口にしたまま谷川の水に浸かると、腕まくりして水を掬った。足指が水底の朽ち葉を踏んでそこだけ白くふやけて見えた。

「さっきの話の続きですが、電気比抵抗という方法で地下の地層を推測する方法もあります」と教授は続けた。

「ほう、どうやってやるんだ?」

「地球と電離層の間の電磁波共振現象を利用して、地殻の表層部の溶岩流や軽石、スコリアみたいな比抵抗の高い層と、熱水のたまりやマグマ等の比抵抗の低い層を検出したりするんです。そんな電気探査法は俺たちの手に余るから、大学がやったデータなんかを貰うんですが」

「それは温度とも関係があるのかい?」

「もちろんですよ。割れ目の付近に堆積したスコリア丘の調査では、スコリアの冷却につれて顕著な変化が見られています」

「あの日、温泉の湯が普段ほど熱くなかったが、変だと気にはなっていたんだ」と澤地は腕組みして首を傾げた。

「どこの温泉ですか」

「増田港の諏訪神社の上にある温泉小屋だがね」

「じゃ、今度調査してみます。何か分かるかも知れません」と教授は顔に垂れたタオルで額の汗を拭った。

「この島に十年も居座りそうな勢いですね」と保坂が澤地を見て笑った。

「十年か……。二十一世紀には火山のことはもっと分かっていそうかい?」と澤地は足元に視線を落としながら教授に聞いた。

「さあ、ほとんど今と変わらないと思いますよ。この電気比抵抗にしたって面的に限界があるし、地殻のほんの表層部分だけですからね、分かるのは。それも地下水に当たるともうそこまでで抵抗がなくなっちゃって終わりです。立体的に地下の組織を完全に分析する方法はありません」

「となると、マグマの位置も運動も分からないということか」

澤地は顔を上げて教授を見た。

「横山先生の言うには、地下の世界は、俺たち地上の人間にとって永久に覗けない謎だそうです……」

教授はそろそろ先頭に追い付くかと配下の二人を促した。

「噴火の予知は?」

「だから、いつ噴火するか、どこで噴火するかはまったく分からない、予知はできないと言い切っている先生もいます」

「地表に何らかの兆候は出るだろう」

「さきほど先生が言った温度のことですが、地下深くの温度変化の監視がもし二十四時間態勢でコンピューターか何かでできるとしたら可能でしょう。しかし、島の測候所から崎山の観測点までケーブル一本引くのに数千万かかるそうです。島の予算じゃもたんでしょう」

「これは堪らん! 足が痺れる」と言って、慌てて保坂が水から飛び出して来た。橋の側に居た生徒たちはどっと笑う。

教授は、最後に島の沈降や隆起に短期的な変化があったと言って、そのデータを出して見せてくれた。崎山と増田の両地点間の水準測量を五十年も前から三カ月ごとに行っている国土地理院の報告によると、緑島は年間四ミリから五ミリの沈降が見られているが、今回の噴火による目立った変化はほとんどないとのことだった。二十年前の噴火では二ミリ程度、そして今回は一ミリ程度の隆起であったらしい。

「それじゃ、先生、先へ行きますので」と教授たち三人は頭を下げて山道を登って行った。

昼食の弁当が崎山の噴火口付近で支給され、教職員たちはそれぞれ適当な場所を選んで腰を下ろした。

「先生は火山のことに熱心ですが、何か訳でもあるんですか」

保坂は山の風を全身に受けながら、大きく伸びをして胸に大気を入れた。

「ああ、さっきの話ですか」と澤地は下から保坂を見上げる。

「火山というより、何か人間について聞いているような気がしたなあ」

「人間の中にもマグマのようなエネルギーの源泉があるという意味でですか」

「そう、ぼくらはまだ若いですから」と漸く保坂は腰を下ろした。

「しかし、そういう意味じゃなくて、歴史と言ったら良いのか、遠い過去の記憶と言ったら良いのか、そういう人間が歩いて来た道のりとは、どうも違ったところに自然があるような気がしてきたんです」

「ちょっと形而上過ぎて分からないな」と、保坂はおむすびを頬張って言った。

「人間における生理と火山の噴火はうっかりすると混同されてしまいそうですが、人間が長い歴史の中で獲得して来た魂みたいなものは火山には見いだせないということなんです」

「そうかな、ぼくは逆に人間に魂があって、火山にはそんなものはないと言うのは思い上がりだと思うな。人間は先生が考えているような上等なものではないですよ。魂とか愛とか言っても、現実の世界では自我と自我のぶつかり合い、きしみ合いをやって生きているではないですか。あの丘で写真を撮っている観光客がいますね、あの白いシャツの男にどんな魂が宿っていると思います。あの三人並んだ人間たちにどんな理想が宿っていると言うんです」

保坂は弁当を閉じて横に置いた。冷やした麦茶をふるまっている安藤先生に手を振り、

「先生、こちらにも一つ!」と呼び掛けたのである。あちこちから生徒たちの黄色い喚声が上がり安藤先生は頬に手を当て、恥ずかしがった。二人が結婚するのはもう公然の秘密になっていた。

「貰って来ましょうか」と澤地は腰を浮かしたが、

「こっちに来てくれますよ」と保坂は彼の腕を引いて坐った。

「どなたか、麦茶がありますけど……」と、安藤先生は魔法瓶を掲げて辺りを振り返って見るが、方々で遠慮する仕種に会って、仕方なく保坂の方を見た。

二学期が始まっても暫くは夏休みの緩みが取れなかったが、九月も三週目の学力テストが実施される頃になって漸く生徒も教師も通常の生活に戻れたようだった。さすがにもう緊急避難のベルが校舎内に響き渡るようなこともなかった。しかし、間隔が開くとまた鳴るんじゃないかと不安に襲われる。せめてテストの最中には鳴ってくれるなよと澤地は教室内を回りながら思ったものだった。

その日、無事にテストを終え、ほっとして職員室に引き上げて来た彼に来客があった。朱海の母親登代だった。面識はなかったが、

「山岡です、娘が大変お世話になりながらご挨拶もせず……」と深々と頭を下げる姿にどこか親子の面影があった。顔を上げた額のこめかみの辺りがよく似ているのか……。

「いつぞやはお電話で」と澤地は登代に椅子を勧めながら、事務員に冷たい飲み物を頼んだ。

「先生は西瓜がお好きですか」と登代はバレーボールのような大きさの西瓜を差し出した。

「ああ、これは恐縮です。後で皆で戴きます」と澤地は腰を浮かしてそれを受けた。

「急だったものですから、お別れもせずに」と登代は伏し目がちになりながらハンカチを額に押し当てた。

「彼女、元気にやっていますか? これは愚問だったかな」と澤地はタバコに火をつけながら笑った。

「お蔭さまで、はい……。ただ、向こうの学校に慣れないで、何ですか、勉強が難しいとか申しておりました」

「そうですか。でも、毎日行っているんでしょう?」

「ええ、それは」

「なら心配要りません。ただ、毎日学校に行って黒板さえじっと見ていれば自然に分かってくるもんだと言うもんでもない、もう一段上がってもらわないと」

暫く会話が弾むうちに事務員が飲み物を運んで来た。

「いや、すぐに失礼しますから、どうか、ご心配なく……」と、登代は腰を浮かそうとする。

「せっかくいらっしゃったのに、ゆっくりしていってください」と、澤地は手で制し、事務員に頼んで西瓜を持って行って貰った。

登代の口から黄八丈の反物の話が出たとき、澤地はああと頷いていた。あの夜、朱海がそんなことを言っていた。早速テニス部の更衣室に登代を案内し、ロッカーを開けてみると確かにそれは入っていた。しかし、火山灰を洗い流したときの放水で湿気が侵入したのか持ってみると水気を含んでずしりと重かった。

「こんな大切なものをこんなところに置きっぱなしにしとくなんて」と澤地はそれを登代に渡し、改めてロッカーの中を覗いた。

「黴が出ていなければ何とかなりますが…」と登代は慌てて明るい所に出て反物を広げる。

「クリーニングで何とかなりそうですか」と澤地も出て来た。

やはり白い粉を一面に吹いて、斑模様を作っていた。

「あたしが病気なんかしていたもんですから、あの子もそれどころじゃなかったんでしょう」

登代は我が子を庇うと、ロッカーの他のものも袋に詰め出した。持ち帰るらしい。

別れ際に、源造の話題が出、遺体が発見されないので葬式もできないと登代はこぼした。島では大掛かりな捜索が数回行われたし、組合長の息子のように毎週独自に探索をしている者もいたが、未だに手掛りひとつ見付けられないでいた。

「これはあの子の居所です。澤地先生にだけ教えてくれって頼まれておりましたんで、ご迷惑かとは思いますが、ハガキでも出してやってください」

登代は住所を書いたメモを出し、また深々と頭を下げた。

「きっと出しますから」と澤地も頷いた。

「よろしくお願いします」

登代は驚くほどゆっくりと歩を運びながら校舎に沿って歩き去って行った。

その夜、朱海から電話があった。

「母が行ったでしょう」と探るように聞いてきた。

「ああ、お見えになったよ。反物はあったけど残念なことをした」と澤地は電話口で頭を掻いた。

「あの日、先生があたしに厳しく当たったからよ。だから、渡せなかったんじゃないの」

「ごめん、ごめん。本当に悪いことをした」

「そらね、女の子はいつまでも根に持つから怖いよ」と朱海は自分で吹き出し、笑い転げた。

「元気そうだね」と改まると、

「あたしのこと忘れてなかった?」とすばりと聞いて来た。

「ああ、一瞬もね」と彼も大胆に答えていた。

暫く間があって、

「先生、あのこと気にしてる?」と彼女はさらに踏み込んで来た。澤地は苦笑し、

「教師を辞めようかと思った」と言うと、

「やっぱり、そう来るんじゃないかと思ったわ。でも天罰はあたしの方に下ったところを見ると、神様はよく見てらしたのよ。あれはどう考えても朱海の方が悪い。だから、千葉に島流しにしろって、ね」

「それは逆だろう」と澤地も思わず笑った。

「冗談よ。でも、先生は教師を辞めないでね。あたしが帰るまでその島に居て!」

「いつ帰るんだ」

「今直ぐにも帰りたい。でも、帰れない」

「海女の修業は厳しいかい」

「そのことは今度手紙に書きます」

「日曜日に保坂さんと安藤先生の結婚式があるよ……」

「ええ、知ってるわ。本当は澤地先生の方が好きだったのにね」

「誰が?」

「まったく鈍いんだから。あたし、凄く嫉妬してたんよ」

「例の車を蹴った一件か」

「ううん。でも、あんなもんじゃなかったわ。あの日、先生たちが車で仲良く帰ったとき、あたし固く誓ったのよ」

「何を?」

「さあ、何でしょう。それは言わぬが花よ。じゃ、今度手紙書きます。さようなら」

朱海はあっさりと電話を切った。澤地は薄暗い部屋に戻ると、暫く立ってじっと机の辺りを見下ろしていた。が、雨戸を締めようとしてふと山の石段に目をやると、白い犬が首を傾げるように彼を見上げていた。彼はぎょっとし、総毛立ったまま暫く動けなかったが、昼間の黴の模様が視覚に残って闇の中にそれを描いて見せたのだろうと思った。案の定、もう一度覗くと、その犬は消えていた。それにしても気味の悪い幻覚だった。

結婚式の日は朝から雨だった。澤地は略式のタキシードに身を包んで出掛ける頃合いを計っていたが、

「先生、居ますか?」と竜二が慌ただしく入って来た。彼は礼服を着ていたがネクタイは黒だった。

澤地は何かの間違いだろうと思った。しかし、竜二は、

「源造さんらしい遺体が見つかりまして」と声を落とし神妙な顔で言った。

「何ですって!」

澤地はタキシードの中の自分を息苦しく感じた。

「もうお式でしょう。めでたい方を先にしないとまずいから、あちらには夜にでも訪ねて下さい」

「それは分かりました。が、一体、どこで?」

「島の北東部かな、林の中で崩折れるように倒れているところを今朝方発見されました」

「あっちの方にも火山弾が飛んだんですか」

「さあ、もうほとんど白骨化してまして、よくは分かりませんが、持病の脳溢血で倒れたのかも知れませんし……。あの辺りには狼もいるという噂がありまして、まさかとは思いますが」

そのとき外で彼を呼ぶ声がした。

「じゃ、取りあえずお知らせしときます」と竜二は丁寧に頭を下げて出て行った。

澤地は全身にびっしょりと汗を掻いて震えが止まらなかった。

神前結婚式を午前中に済ました新郎、新婦は一時からの披露宴にその美麗な姿を現した。ホテルの披露宴会場には両方の親族の待合室と客用の待合室があって、百人前後の人があふれていたが、誰の口からもその話は出なかった。

披露宴は新郎、新婦の生い立ちから学生時代へと筋書通りのスピーチが流れていたが、誰もが当たり障りのない話で終始していた。

「それではこれからは新郎、新婦お二方の馴れ初めへといよいよ話は進んで参るわけでございますが」と司会の指名で次のスピーチに立ったのは教頭であった。会場から一斉に拍手が起こった。

教頭は酒が入ったせいでもあろうが、いわずもながのことを言ってしまった。それは客を笑わせるときによく使う手で、新婦がすでに身重であることの暴露である。

「……指折り数えてみますと、おそらくはあの、島中が混乱の坩堝に陥っていた頃ではなかったかと推察されるのでありますが」

さすがにどっと会場は沸いた。雛壇の二人も顔を伏せたり、ナプキンで顔を隠したりのうろたえを演じて見せた。

「あのようにお二人共に恥じ入っておりますところを見ましても、火山が粋な計らいをしていたということが分かるのであります。皆さん、お二方の愛を実らせた仲人は実は火山の噴火であったということを肝に銘じておくべきではないかと思いますが、いかがでしょう」

会場の拍手喝采は暫く鳴り止まなかった。

「わたくしも独身で寂しい思いをしておりますが、次の噴火のときにはぜひともあのように美しい女性を獲得したいものと思いました」と司会者が受ける。

「ちなみに教頭先生、次の噴火はいつ頃になりましょう?」

「知らん、そんなことは火山に聞け」と彼は手を振って席についた。

「できれば二三年内に、危なくない程度でどんと噴いて貰いたいと思いますが」と若い司会者は皆を笑わせた。

第二十一章

澤地が二度目の辞表を校長に提出したのは他でもない、源造の遺体が発見されたショックからだった。源造が帰らぬ人としてではあるが遺体で戻って来てから、澤地はうやむやのうちに葬り去っていたあの夜の出来事に改めて直面させられていたのである。告別式で彼は線香を上げながら、仏の面前で教師としての不徳を恥じ、辞意を決めたのだった。ただ、学校側の都合もあり、代わりが見つかるまでは授業を持つという条件だけはのむ他なかった。校長が本気で代わりを見付ける気があるのかどうか、それは問わないことにした。それはもうどうでも良いことであった。

源造の死因は分からぬものの、噴火による行方不明者の発見はマスコミの目を再び島の方に釘付けにした。朱海はすでに新聞などで騒がれていたこともあって、その社のヘリコプターで島に帰り、テレビのインタビューなどにも答えていた。澤地はテレビを通して久しぶりに彼女を見たがその落ち着き振りには目を見張った。とても十六歳の少女とは思われない。一、二カ月でこれほど変われるものかとその変貌ぶりに驚いた。彼女の出生は週刊誌の素っ破抜きにあって世間に明らかにされたが、実の父親である島尾にとっては年末に迫った村長選挙が気になるところだった。そのせいもあってか、島尾はわざわざ朱海と握手しているところを写真に撮らせたり、登代に破格の見舞金を出したりして、加熱するマスコミの攻勢に歯止めをかけようとした。ある週刊誌のインタビュー記事では朱海を娘として認知する用意があるとまで言明したりもした。源造の漁船は組合に引き取られ、その代金も含めてもう借金も何もかも完済して親子二人で元のように暮らせるところまで来ていたが、当の朱海は十日もするとまたも新聞社のヘリコプターに迎えられて内地に飛び立って行った。

澤地はいよいよ島を離れる決意を固くして毎日を落ち着きなく過ごしていたが、ホテルのスナック「海」にもちょいちょい顔を出すようになった。彼は本来あまり飲める口ではなかったが、まるで金を飲むような浪費をあえてした。マスターは自棄になっている澤地をおだてては飲み代も付けにしてくれた。しかし、請求書は想像通り法外なものだった。

「先生、他人行儀なことは止めてください」とマスターは律儀な澤地に半分の金を返した。

「いいの?」と聞くと、

「大体飲み屋の付けを自分から届ける人なんていませんよ。先生は上に馬鹿が付くほどの正直者ですね」と、ボトルを出して、

「これは店のおごりです」とサインを入れてくれた。

澤地は酔った勢いで、島に来るとき同船した女性に気があるようなことを喋ってしまった。

「ああ、あけみちゃんでしょう」とマスターはグラスを片付けながら頷いた。

「何なら呼び寄せましょうか」と注文の品でも取り寄せるような口振りである。

「そんなことができるの?」

澤地は半信半疑で苦笑した。

「その疑いの目はなんですか。大丈夫ですよ。近いうちに何とかします。向こうも喜びますよ、きっと」

その日も朝方まで飲んでハイヤーを呼んだが、マスターの危ぶむような表情がずっと頭の中にこびりついて離れなかった。

翌朝、階段を上がって来たおかみさんが雨戸を開けてくれた。外はまた雨である。

「先生、もう九時ですよ」

「風邪をひいたみたいだ」と澤地は布団の中で呻いた。

「無茶をするからですよ。そんなことで学校を休んで良いんですか」と部屋のあちこちから本を集めて来ては枕元に埃が立つほど乱暴に積上げて回る。

「これじゃ行っても授業にならない。済みませんが学校に電話をしといてくれませんか」

「ご自分でなさって下さいな。それから、二カ月溜っているんですけど」と捨てせりふを吐いて、障子をパチンと閉めて出て行った。

「出ますよ! 出て行けば良いんでしょ」と澤地は布団の中で毒づいた。そして、そのまま仰向けになって目を閉じると、スーッと意識が薄れて行き奈落の底に引き込まれるようにして伸びてしまった。

結局、澤地が降りて行かないので、おかみさんは学校に電話してくれたらしい。午後になって保坂が見舞いに寄った。

「風邪ですって?」

彼はスーツを着ていた。座布団に収まって組んだ手に結婚指輪が光っている。

「いや、二日酔いですよ」と澤地は苦笑した。

「まさか、でも鼻声ですよ」

「いや、本当に……」

前の学校でもずる休みはしょっちゅうだったし、あまり褒められた教師ではなかったことを告白した。

「生徒たちが大変だったな。女の子なんか見舞いに行きたいから家を教えてくれっていう子もいました」

「冗談じゃない」と澤地は枕許に起き上がりタバコを引き寄せた。

「良いんですか、タバコを吸ったりして」

「保坂先生もすっかり家庭的になっちゃいましたね。でも、新婚は良さそうだな」と澤地は態とのように口先に突き出したタバコに火をつけた。

「ぼくはタバコを止めましたよ。子供も産まれるし、家の中はクリーンにしとこうと思って」

「ますます飼い馴らされましたね」

「いゃあ、ぼくは自分で決めたんですよ。女房には何も言っていません」

保坂はそう言いながら澤地のタバコを一本抜き取ると吸口を箱に打ち付けた。

「ほら、何ですか、言ってる側から禁を破るなんて……」

「郷に入れば郷に従えって言うじゃないですか。昔の人はうまいことを言ったな」と保坂はくわえたタバコに火を付けると、思い切り煙を吸い込んで、ふーっと天井に向かって吐き出した。

「大変な郷があったもんだ」

澤地は可笑しくて咳込んでしまった。

「与謝野鉄寛でしたっけ、妻を娶らば、才たけて見目麗しく、情けあり……」と保坂は陶然と歌の一節を口ずさんだ。たしかに安藤先生はその通りの女性である。

「友を選ばば書を読みて、六分の侠気、四分の熱、でしたか。人を恋うる歌と言ったか」澤地も彼の酔いに付き合ってそれに続けた。と、ふと今何もかもぶちまけてしまおうかという気持が動いた。

「山岡のことなんですけどね……」

「ああ、山岡がどうかしましたか」

「あいつ、この部屋に泊まって行ったんです」と澤地はごろんと体を反転させて布団に仰向けになると、頭の下に手を入れた。

「噴火の夜でしょう。先生がそうやって寝ている側で、あいつどんな顔をしていました」

「この部屋が臭いとか言ってましたよ」

澤地は紫煙を空間に吐き出してまた少し咳込んだ。

暫く無言でいた保坂が突然吹き出した。澤地はびっくりして顔を向けると、

「あいつらしい!」と彼は腹を抱えて笑う。

「こんな汚い部屋に居たら、恋人が可哀相だとか余計な心配をしやがって……」

保坂は尚暫く笑い転げた。しかし、それ切り朱海の話題は途切れた。澤地はまた大きく溜め息を付いた。

「実は、女房とも相談したんですが、子供が産まれて歩けるようになったら、島を離れようかと思っているんです。兎に角、こんな島に居たんじゃ、将来がありませんから」

「で、どちらに行かれるんです?」

「女房の実家に結構広い農地があるらしいんで、資金さえあれば何でもできるんですがね」

「先立つものか……」

「さよう、教師なんかやっていてはお金は永久に入ってきませんからね」

「同感ですね」

「先生は内地に居らっしゃったんで、向こうの事情には通じていらっしゃるでしょう」

「どうですかね。ただ、一つ言えることは、人間歳を取ったら方向転換がしんどくなって来るということですか。保坂さんはもう最後のチャンスだと思いますよ。今なら何とかなると思います」

澤地はまた頭痛がしてきたのを堪えながら顔をしかめて言った。保坂は喜んだようで、

「後は校長をいかに説得するかですね」と顎に手を当てて呟いた。

「辞めさせてくれないということですか」

「ええ、夫婦二人共ですからね。今から考えると結婚式をああいう形でやらない方がよかったかも知れません。こんなこと言っても、後のまつりですが」

「しかし、辞めるという者を引き止めはできないでしょう」

「それが入るときにいろんな人に口きいて貰ったりしたから、その辺を突いて来られるとこっちは弱いですね」

「浮き世のしがらみか」

「後は自分で代わりの教師を捜して来る他ないですね。心当たりがないでもないけど、そいつはまだ大学の三年生ですから、最低一年はかかる」

「卒業生ですか」

「そうです。東京に居ますが、帰って来ないなんてことになったらおじゃんですよ」

「大丈夫、帰って来ますよ……」

澤地は熱のためか顔が膨張したようで、意識も朦朧となってきた。頭痛は遠くの鐘のように鈍く響いている。保坂は一方的に何か喋っていたが、彼が良い加減な返事しか返さなくなったので、

「まだ本当じゃないですね」と澤地の顔を覗き込むと遠慮して帰って行った。

心配したおかみさんは医者の往診を仰ぎ病人を診せたが、澤地は半ば覚醒したまま、半ば夢うつつの中で呻吟していた。無理に口に入れたものも全部吐いたし、高熱と発汗に対抗する体力も連日の不摂生で腰砕けになっていた。そして何よりも彼は完全に意気阻喪していた。

「先生、昨日は酷いこと言ってごめんなさいね」とおかみさんは次の朝枕元で謝った。

外では珍しく雨垂れの音に代わって薮雀がさえずっている。

「今度の船は土曜日でしたね」

「ええ、明日ですけど」

「一度帰ってみよう、休養も兼ねて」

「そうなすった方が良いって、前からあたしが申し上げているでしょう、先生」

「兎に角、疲れた。向こうで体を本当にして、これからのこと、考えてみます」

「人間、大切な一生ですものね。よく考えて、悔いのないようにしてくださいな」

「ええ、ありがとう」

澤地は不精髭を擦りながら少し涙ぐんだ。

医者も往診に来てくれ、もう大丈夫と頷いて帰って行った。彼はお粥と梅干しだけの食事をして昼過ぎに港まで出てみた。足元がふらついて雲の上を歩いているようだったが、それでも港を一回りして帰って来た。

「先生、朱海ちゃんから手紙が来てましたよ」とおかみさんが奥の台所から声を掛けた。

「そうですか。港は良いですね、歩いてると空腹を覚えましたよ」

「それじゃ夜には御馳走が食べられそうね」

「ええ、焼き魚が食いたいな」

「からっと焼いて大根下ろしで」

「ええ、お願いしますよ」

澤地はそのまま階段を踏んで二階に上がった。朱海の手紙は机の上に遺書のように置かれていた。彼は封を切って中身を出したが、写真が一葉膝の上に落ちた。

見ると、千葉の家の人たちと撮ったのだろう、どこか遊園地にでも出掛けたときのスナップ写真だった。澤地はその中に彼女を見付けるとそれを机の上に伏せて、便箋の文面に目を落とした。

十月だというのにこの暑さ、嫌になっちゃいます。先生はいかがお過ごしですか。私は元気で毎日を楽しく過ごしています。

お爺ちゃんのことで島に帰りましたが、人の目が多かったので先生を訪ねることもできませんでした。でも、ヘリコプターから屋根に向かってちゃんとお別れを言いましたよ。

こちらに来てからもう二カ月経ちました。この二カ月は今までにない急激な変化を体験しました。人生においてもこんなことは滅多にないことじゃないかしらと思います。だって、私はめっかり島の住人じゃなくて、千葉の住人になっているんですもの。信じられません。しかし、そんなこと言っている場合じゃないので先を進めます。

私の部屋は六畳の和室です。最初布団を敷いて寝ていたんですが、若奥さんがベッドが良いって知り合いの家具屋から取り寄せてくれたので、今はベッドに寝転がって手紙を書いています。机とかスタンドとか他にもちょっとした物なんか皆揃えて貰いました。部屋には電話も付いています。この電話のことで失敗したんですが、こちらからかからないけど、向こうからかかって来る不思議な電話なんです。この謎解ります? 最初、大奥さんの知恵で、てっきり私が島に電話しないようにしているんだと思い、嫌な女と誤解して口もきいてやりませんでしたが、ダイヤル回線とプッシュホン回線のボタンの操作をしなかったせいと分かり、もう皆大笑いで、すっかり誤解も解けました。でも、その方が私にはよかったみたいです。本当に毎日でもお母さんに電話しようかと受話器を取り上げた位ですから。そしたら、せっかく自立しようという決意が挫けてしまいます。兎に角、今は命がけで海女になる修業をしなければならない時期ですもの。大奥さんは、私に若い頃の母の姿を重ね合わせているようで、ときどき登代さんなんて間違えて呼んだりするんです。話に聞けば聞くほど母は本当に大した海女だったということが分かりました。私の目標はもちろん母です。大奥さんも、あたしの技術でよかったら全部伝授すると言ってくれています。良い師匠についたと神様に感謝しています。でも、高校を卒業するまではそれはお預けだそうです。

こちらに来てから水が変わったせいか歯がよく痛みます。今日も歯医者さんにガリガリ虫歯を削って貰いました。本当に憂欝になります。先生の口癖の勉強のことですが、これは長期の中断で、もうメロメロです。さっぱり分かりません。友達に聞くと、皆も分からないと言っていますから少し安心だけど、先が思いやられます。人間はどうして勉強なんかするんでしょう。動物はしなくても怒られないのにね。甘ったれるなと、先生の怒りの声が聞こえて来そうです。でも、目には見えませんが、少しずつは進んでいるのは感じます。蝸牛みたいな前進ですけど。

先生からの絵ハガキ届きました。ガッカリです。どうしてあんな誰でもが書くようなことしか書いてくれないのですか。全然こころが籠ってないんですもの、哀しくなってしまいます。私は気持がむしゃくしゃするとすぐに喧嘩してしまいます。翌日、学校の後輩の口のききかたが悪かったのでパンパンと二三罵声を飛ばしてやりました。喧嘩はまだ誰にも負けたことはありませんから、どんな報復にも受けて立つ覚悟はできていますが、その子の先輩が裏番らしくて、ちょっとヤバかったかなと思います。

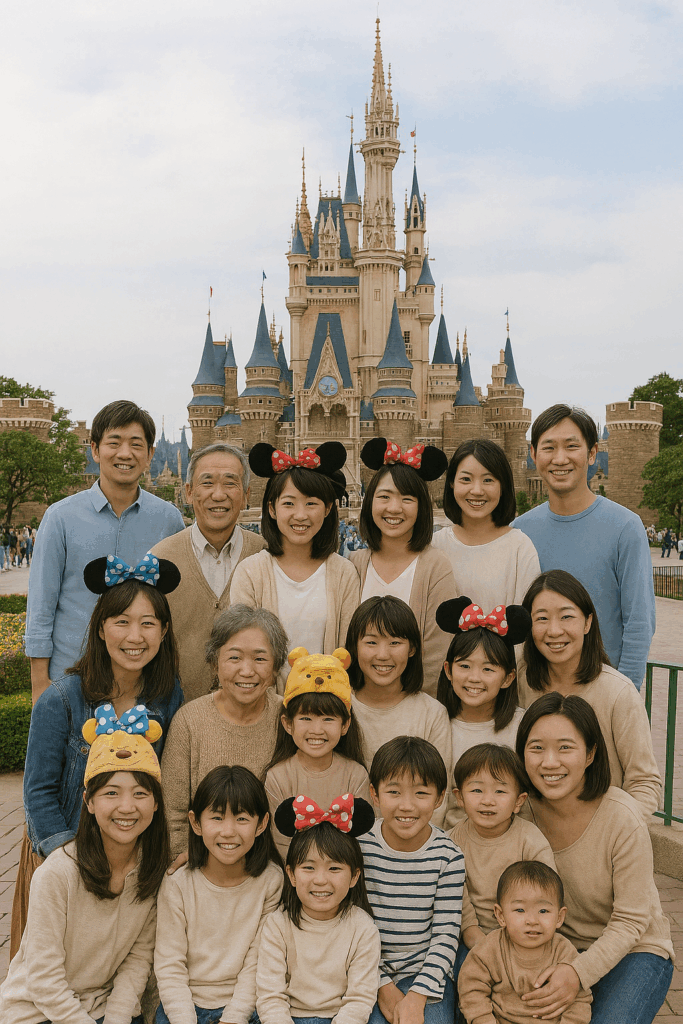

女は手紙に本当のことを書きません。跡が残るもの。だから今までのことは全部嘘。いえ、本当の部分もあり、脚色した部分もあります。見える部分は全部嘘、でも見えない所は全部本当なんてこともあるでしょう。私は先生が好きでした。でも、今は好きかどうか分からなくなっています。だって、先生は私を夢中にさせてくれないもの。男の人はいつも女の目を自分の方に向けようと努力しないと女のこころなんか掴めません。今の私は高木さんの家族に夢中です。写真の和服のご夫婦は見れば分かると思いますけど大旦那さまと大奥さま。杖を突いてハットを頭に乗せているご老人が大旦那さま。元県会議員だそうです。毎日乾布摩擦なんかしちゃって元気そのもの。花柄の素敵な着物姿が大奥さまで、母の海女時代の友人です。とっても良い人で、男みたいなサッパリとした性格の持ち主です。眼鏡を掛けたスーツの人が若旦那さま。まだ三十前なのに小六と小四の二人の父親です。私の隣に居る美人が若奥さま、ご主人とは学生結婚だそうで、二人とも同じ歳。健太君は今中学入試で塾に行っていますが、とっても素直な良い子です。半ズボンからスッと伸びた細い脚が少年という感じがするでしょう。みどりちゃんはお茶目な女の子で、完全な内弁慶。外に出たら人見知りの激しい子です。ディズニーランドに行ったときに若奥さんの甥が撮った写真ですが、このままの団体さんで島に行く予定でいます。来年になるかも知れませんが、噴火の跡なんか見せて回るのが今から楽しみです。健太君って、小学生のくせにすごく物知りなんですよ。先生の子供のときみたいな感じがします。でも、玉に瑕はすごくマザコンな点です。おかあさんにべったりで嫌になっちゃいます。ときどきからかってやると、本気で怒るから可愛い。こんなこと言ってると先生に怒られそうです。

私はもっともっと厳しい境遇の中に居る自分が見たい。甘えを私の中からきれいさっぱり拭い去りたいと思います。

お爺ちゃんのこと、本当に哀しかった。お母さんも泣いていたけど、お兄ちゃんの目に涙を見て初めて抱き合って泣けました。普段人の寄り付かないような場所でしたし、発見されたのが奇跡みたい。乱暴なところもあったけど、お爺ちゃんは本当に漁師らしい漁師でした。きっと、天国の息子さんが呼んだんだと思います。お母さんもそう言っていました。

こんなことを取り留めもなく書いて涙を流している私は何でしょう。もうそろそろお別れの時が来ました。今、外は大雨です。たったひとりぼっちのこの部屋で何度目の夜を迎えることになったでしょう。でも、今夜は過去の私に決別する感激があります。遅い遅いと思って毎日郵便受けを見に行ったことももう止めにします。私は年齢や経験の差は問題にしません。でも、先生とは育ちも価値観も違うし、元々釣り合う相手ではなかったことに漸く気付いたのかも知れません。この二カ月の間、辛かったけど、自分でちゃんと立直ったし、もう誰の支えもなく生きて行けそうな気がします。なにしろ、私の人生はこれからですから、母の言ったように自分の手で人生を切り拓いて行こうと思います。先生、いろいろありがとうございました。先生はやっぱり立派な大人で、尊敬に値する先生でした。初恋の相手にはもったいないほどの人でした。長い間私のわがままに付き合ってくれてありがとう。

先生、お身体にお気を付けて、いつまでも元気で島の皆のために頑張ってください。さようなら。もう手紙も電話もしません。

澤地は読み終えた手紙を折って封筒に戻すと、そのまま後ろに倒れて天井を見上げた。風鈴の音色がする。隣家の軒下からであろうか。暫く涼しげな風を運んでくれた。

彼は、最後の数行に記された朱海の言葉で目の前の霧が晴されたように思った。清々しい空気に胸を膨らますことができた。この少女の人生に向かう態度は真っ正直で真剣であった。もし、そのことを彼女が自分から学んでくれていたら、それは素晴らしいことではないか。しかし、そんなことは彼の身勝手な解釈で思い上がりに過ぎないかも知れない。

薄暗い部屋にじっとして居られなくなって彼は表へ出た。また、迷いが彼を捉えたのである。このまま島を去って自分はどうなろうとしているのか。教師という職業を捨てて今更何になろうとしているのか。朱海は変わった。あの変わりようはどうしたことだろう。あのストレートなもの言いは、積極的な姿勢は……。

澤地は何か口の中でぶつぶつと呟きながらもう一度港を一周して来ると下宿に戻った。彼は興奮の面持ちで、

「おかみさん、山岡は元気にやっているようですよ」と台所に声をかけた。

「ああ、そうですか。源造さんが亡くなって気を落としているかと心配したけど、先生、良かったですね」とすぐに声が返って来た。

「向こうの家族の方たちともうまくやっているようですよ。そうだ、写真があった。今、見せましょう」と、澤地は浴衣の裾をからげるようにして二階へ上がった。

下では子供たちが飛び出して来て、物差しで時代劇のまねごとを始めたようだ。おかみさんが怒鳴って止めさせる。しかし、なおも畳の上を跳ね回っている。

机の上に写真は裏返しのまま置いてあった。その上に蝿が止まっている。澤地は笑みを消してそれを払ったが、蝿は微かに唸って旋回するとまた写真の同じ場所に降りようとした。今度は浴衣の袖でそれを払った。と、蝿はさすがにどこへともなく消えてしまった。

「こらっ、良い加減にせんか!」とおかみさんがまた怒鳴った。子供たちは面白がって畳を踏み鳴らしている。

蝿が何か吸っていたようなので、気になって彼は写真の裏に目を凝らした。明かりに透かすようにして調べてみる。そこには彼女のものらしい口紅でハートのマークが捺されてあった。彼は彼女の何気ない少女趣味に愕然としてその形に目を奪われていた。

階下ではおかみさんが漸く悪戯小僧たちを相手に座敷に上がったようだ。

「漬物を漬けていた手で触ってやるぞ」と脅して回る。子供たちはキャッキャッと悲鳴を上げながら逃げ回っていた。

「先生、写真を早く見せて下さいな。先生、先生!」

「今、行きます」

「そろそろ食事にしましょうかね」

澤地は暗然として胸塞ぐ思いだったが、気を取り直して階下に降りた。そのとき、彼の内面に妖しいときめきが襲ったが、それは病み上がりのせいばかりではなかったかも知れない。隣家の軒下に風鈴の音色が姦しかった。

(了)

「海女船」連載終了を受けての座談会

先日、都内ホテルで「海女船」連載終了を受けて、座談会が催されました。この写真はそのときの出席者4名(Ms.Pearl,Mr.AI、Mr.Kurachi、Mr.Edo)で、撮影はMiss.Sakurabaが行いました。

-1024x765.png)

Ms.PearlとMiss.Sakurabaが伊豆方面に「海女船」ロケハンに出かけた様子です。